ここでは、原子、電子殻、価電子、自由電子について

また自由電子があるかないかによって

導体、絶縁体、半導体の違いがあることを説明します。

原子の構造と電子殻

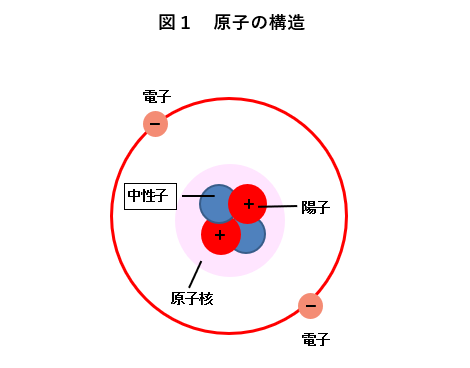

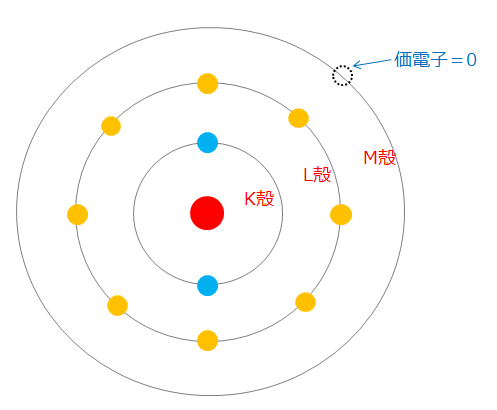

原子の構造は図1のように、原子核と電子で構成されています。

さらに、原子核は陽子と中性子で出来ています。

陽子の数を原子番号といい

電気をもたない原子においては原子番号は電子の数に等しくなっています。

電子殻

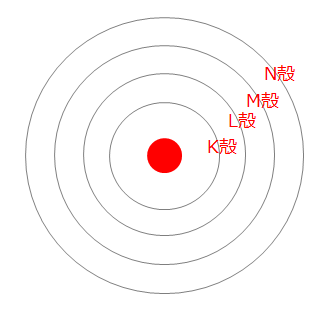

原子核を中心にして、内側から電子殻という電子を収容する殻があります。

電子殻は、内側から順にK殻、L殻、M殻、N殻、O殻、P殻となっています。

それぞれの殻には、電子の入れる許容数が決まっています。

電子殻が「K殻」から始まっているのは

K殻より小さい電子殻があると考えて10個分の余裕を設けたためということです。

しかし、K殻より小さい電子殻は発見されていません。

また、各電子殻上で32個より多くの電子を持つ原子は、発見されていないということです。

電子殻が平面上に描かれていますが、実際は立体的な構造です

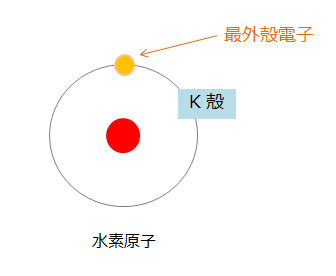

最外殻電子とは

一番外側にある電子殻を、回っている電子のことを最外殻電子といいます。

最外殻電子は原子核から一番遠いので

結びつきが弱く安定度が低いため、他の原子との反応性が高いといえます。

価電子とは

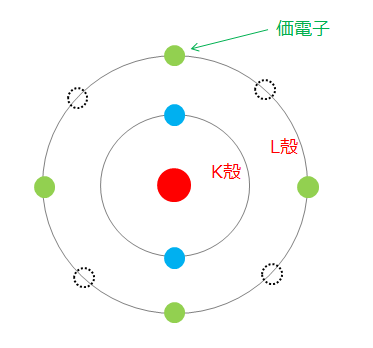

★ 価電子とは、一番外側の電子殻にある電子のことで

他の原子との 「反応に使われる電子」 のことです。

★「L殻」には8個の許容電子数を持ちますが

図のように4個しか電子がない時は不安定な状態です。

このような状態の時は、他の原子との反応性が高いといえます。

このような電子を 価電子 といいます。

■ 電子が安定している状態

次の図のように「L殻」の8個の許容電子数に

電子がすべて存在する状態は安定した状態です。

この場合は、一番外側の電子でも 「価電子」 とはいいません。

次のように、M殻の 価電子=0と考えます。

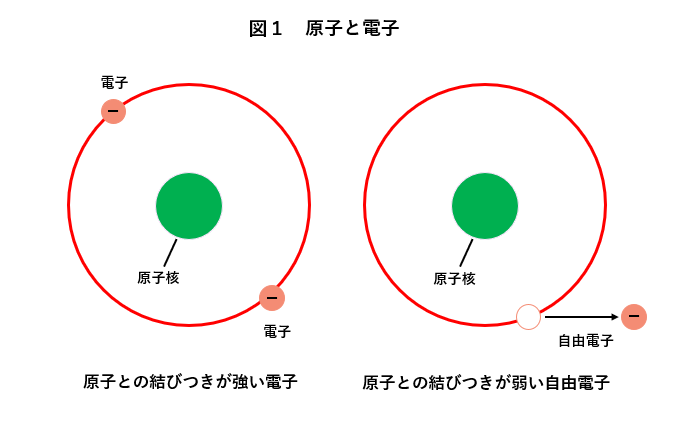

自由電子の動き

電気をよく通す導体には、自由電子の数が多くこの自由電子が電気を通すもとになります。

自由電子というのは、原子との結びつきが弱い電子のことです。

自由電子 は図1のように原子との結びつきが弱いために、外部からエネルギーを受けると原子の外に飛び出してしまいます。

電流 が流れるのは、自由電子が移動することです。

電気を通すか、通さないかは自由電子があるか無いかによります。

導体・絶縁体・半導体の違い

自由電子があるか、ないかにより、導体・絶縁体・半導体の違いが生まれます。

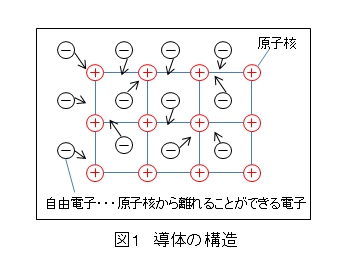

導体

導体 というのは 自由電子が多いものをいいます。

導体としてよく使われる、銅やアルミニウムなど、電気をよく通す物質は自由電子の数が多くあります。

図1のように金属の原子核はきれいに配列されています。

そして、そのまわりに何かのエネルギーが加わると飛び出すことができる 電子(自由電子) があリます。

通常の状態では原子核と電子の電気量はプラス、マイナスがゼロになっているので、原子としてみれば電気量はゼロになっています。

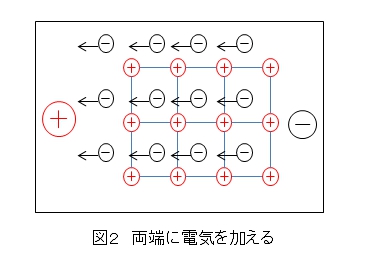

■ 導体に電圧を加える

次にこの両端に電気を加えるとどうなるか考えて見ましょう。

導体の場合は自由電子がプラスの電気に引かれて原子核から飛び出していきます。

この自由電子の流れが電気が流れるということになります。

■ 導体が使われる多く所

銅やアルミニウムのように電気を通しやすい物質は電気設備や電気機器によく使われています。

特に銅は比較的電気抵抗が小さい上に価格が安く、また加工が簡単なため最も使われています。

高圧の送電線や、一般家庭の屋内配線やテレビなど電気製品の内部はもちろんのこと電源コードなどにも、銅線が使われています。

アルミニウムは銅よりも電気抵抗が大きいのですが、銅よりも軽いという利点を持っています。

そのため、送電線などで電線の大径のものを長距離に敷設する場合などに使われます。

半導体のチップと基盤を接続するにはボンディングワイヤとして、金がよく使われています。

金は電気抵抗は銀や銅よりも大きく価格も高価です。

しかし、金の場合は酸化がしづらいためと、金箔を見れば分かるように金ほど薄く(細く)することができる物質が他にないので使われています。

水は一般的に電気を通す物質と考えられていますが、不純物を含まない純水は絶縁体となります。

半導体などの電子部品や電子回路の基盤、液晶パネルに使うガラスなどの製造過程においては、極微量の不純物が残っていても製品の品質に大きな影響があります。

ですから、純水をさらに高めた 超純水 が使われています。

絶縁体

絶縁体 というのは 自由電子が無いので電気を通さないので、抵抗が大きいということになります。

図3のようにゴムなどの絶縁体の場合は、原子の構造は導体と同じです。

原子核と電子の結びつきが強いために

原子核から飛び出していく 自由電子 がありません。

そのため電子が動けるのは原子核のまわりだけということになります。

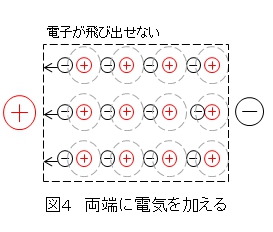

■ 絶縁体に電圧を加えた場合

図4のような状態で両端に電気を加えると

電子はプラスに引き寄せられて近づきます。

図4のようにプラスに近づきますが原子核から飛び出すことは出来ないので

プラスとマイナスがきれいに並ぶことになりますが電気は流れません。

これが絶縁体が電気を流さない理由です。

しかし、非常に大きな電圧をかけると、絶縁が破壊されることになります。

一般に空気は絶縁体ですが

カミナリは高い電圧により空気の絶縁が破壊されたものといえます。

このように絶縁体は電圧によって変わりますので注意が必要です。

■ 絶縁体が使われる所

導体のように電気をよく通すものだけあれば、良いかというとそういうわけでもありません。

絶縁物で電気をカバーしていなければ

家の中でも外でも電気がバチバチとショートしているようなことになります。

ですから、絶縁物も重要な役割りを持っています。

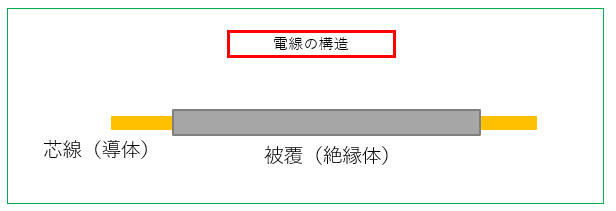

電線をビニールやゴムでカバーしたり、変圧器では絶縁油で短絡を防いだりと、色々な所で活躍しているわけです。

絶縁体にはガラス、ゴム、プラスチックなどほかにもたくさんあります。

空気も絶縁体のひとつ

電子と原子の結びつきが強く 電子の動きが制限されていて

外に飛び出すことができないために電気を流すことができないのです。

空気などは通常の状態であれば絶縁体ですが

オームの法則で分かる通り電圧がものすごく大きくなれば、抵抗が大きくても電流が流れることになります。

落雷などがこの状態になります。

カミナリが落ちる時にゴロゴロという音をだすのは、空気の絶縁を無理に破る時に発生する時の音です。

半導体

ある条件の時に電気を流したり、流さなかったりする物があります。それを半導体といいます。

たとえばシリコンなどは代表的な半導体です。

シリコン自体は電気を通しにくいのですが、ある種の不純物を加える事で、半導体と言われるものになります。

たとえば、一方向には電気を通すが反対には通さないというような物ができる。(これをダイオードといいます)

半導体はこのような特殊な性質があるために、様々な電子部品として利用されています。

この 半導体 のおかげでパソコンや携帯、テレビなど様々な電子機器、電気製品がうまれてきました。

以上で「原子と電子殻、価電子、自由電子により導体・絶縁体・半導体になる」の説明を終わります。