家庭のコンセントに来ている電気は、単相交流という電気です。

単相交流には、単相2線式と単相3線式があります。単相2線式の場合は、100Vの電圧線と中性線の2本だけなので、100Vの電圧だけしか使えません。

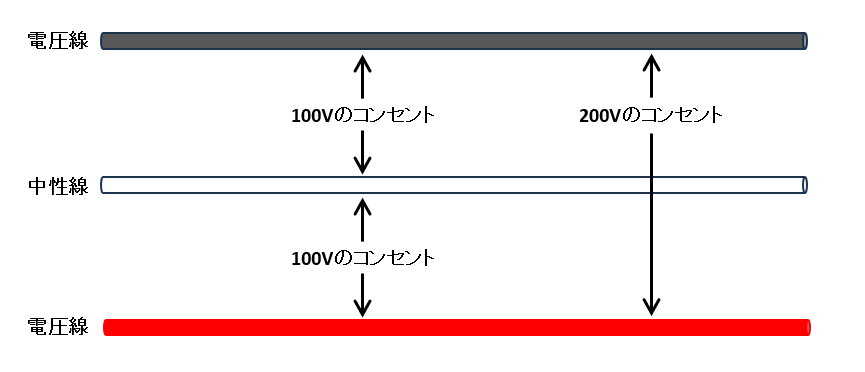

単相3線式は、上下の電圧線の電圧が200Vあるので、200Vの電圧を使うことができます。これが、単相2線式と単相3線式の違いです。

この記事では、単相2線式と単相3線式の違いや仕組みについて説明します。

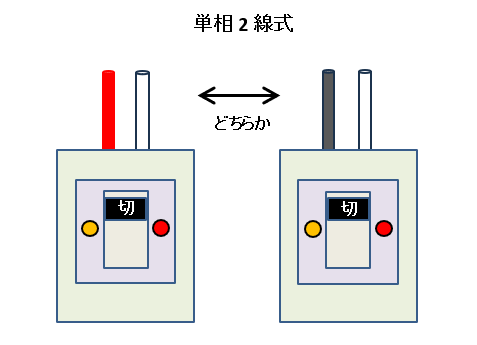

単相2線式と単相3線式の簡単な見分け方

IHクッキングヒーターや大型のエアコンを使いたい場合は、200Vのコンセントが必要になります。

単相3線式は、中性線の上下に電圧線がありますので、200Vの電気製品を使うことができます。しかし、単相2線式は、電圧線と中性線の2本しかないので、100Vの電圧しか取れません。そのため、200Vの電気製品を使うことはできません。

ご家庭の配線方式が、「単相2線式か?」、「単相3線式か?」を見分ける方法は簡単です。見分けるには、配電盤を見ることです。

単相2線式の見分け方

次の図のように、電線の配線が「赤と白」または「黒と白」のように、配線が2本の場合は単相2線式です。

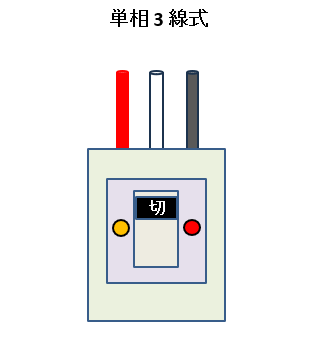

単相3線式の見分け方

電線の配線が「赤と白と黒」のように、配線が3本の場合は単相3線式です。

単相2線式と単相3線式の電線間の電圧の違い

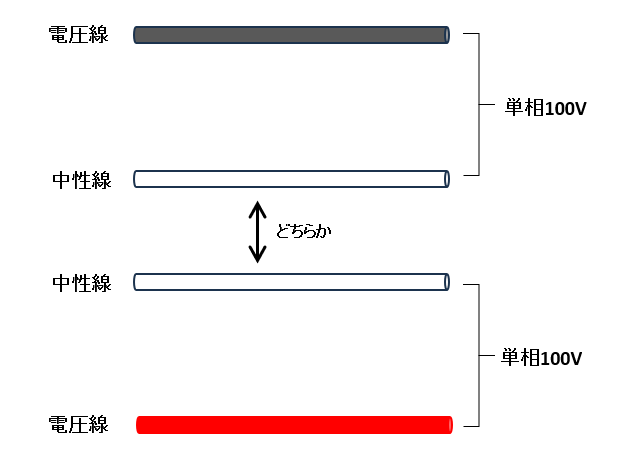

単相2線式の電圧

図のように単相2線式は、電圧線と中性線の2本だけなのが特徴です。電線の色が「黒と白」または「赤と白」のように、電圧線と中性線の2本ですから、使える電圧は100Vだけです。

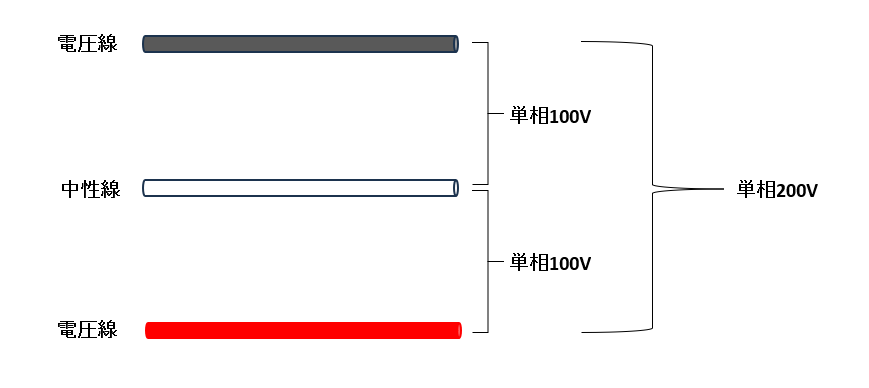

単相3線式の電圧

単相3線式は、中性線の上下に電圧線があるのが特徴です。電線の配線が「黒、白、赤」のように3本あります。中性線と上下の電圧線の電圧は、個別に100Vの電圧を取ることができます。

また、電圧線と電圧線の間の電圧は、200Vを取ることができます。したがって、200Vの電気製品も使うことができます。

単相2線式と単相3線式のコンセントの配線の仕組み

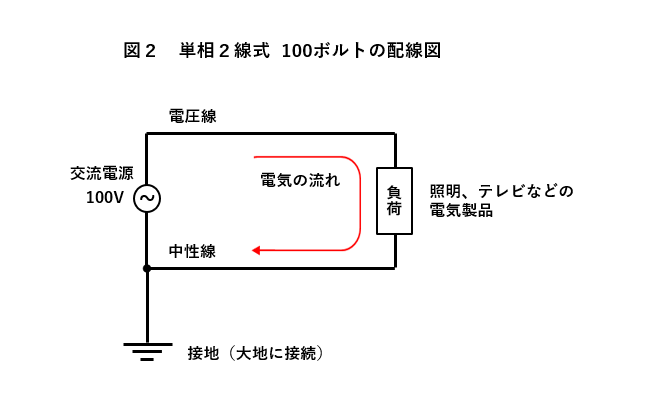

単相2線式では、電圧線と中性線の2本の配線に、家庭内のコンセント(100V)を使います。

単相3線式では、電圧線と中性線の2本の配線に、家庭内のコンセント(100V)均等に電気を使うように配線します。家庭内の200Vコンセントは、電圧線と電圧線の間を使います。

交流の種類

一般の家庭のコンセントで、使う電気を交流といいます。交流には単相交流と三相交流があります。

単相交流は家庭で使われ、三相交流は工場などで使われることが多い電気です。

単相2線式と単相3線式の、電気回路的の説明については、次の記事が参考になります。

単相2線式と単相3線式の仕組み

単相2線式は、単相3線式の 中性線と電圧線 の2本を使う方式のことで、単相100ボルトを使うことができます。

単相3線式は、単相100Vだけでなく 両側の電圧線 を使うことで、単相200ボルトを使うことができます。

一般家庭で使用されている電気は、100ボルトあるいは200ボルトになっています。近頃はIH調理器やエアコンなどで200ボルトの電気機器も多く使われるようになっています。

単相2線式の仕組み

それでは、単相2線式の仕組みから説明します。

図2のように、単相2線式は 電圧線と中性線 の2線で構成されています。

中性線は大地に接続されているので、電位はゼロ です。電圧線と中性線の間の電圧は、100ボルトになっています。電圧線と中性線の間にコンセントを接続して、電気機器を使うことになります。

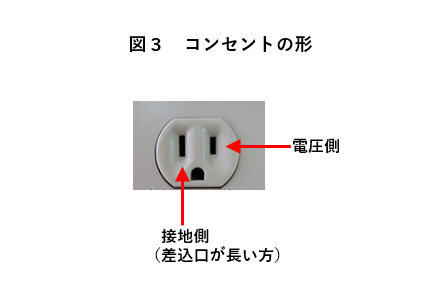

コンセントの形状

コンセントの形状は、図3のように 差込口の長さが違います。コンセントの差込口は、接地側 が 電圧側 より少し長くなっていて、左側が接地側になるように壁面に取り付けられています。

単相3線式の仕組み

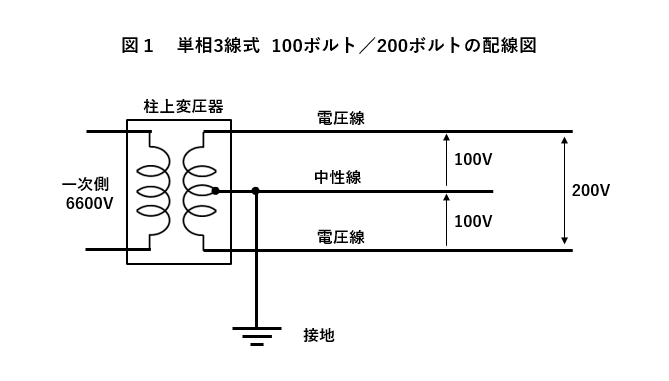

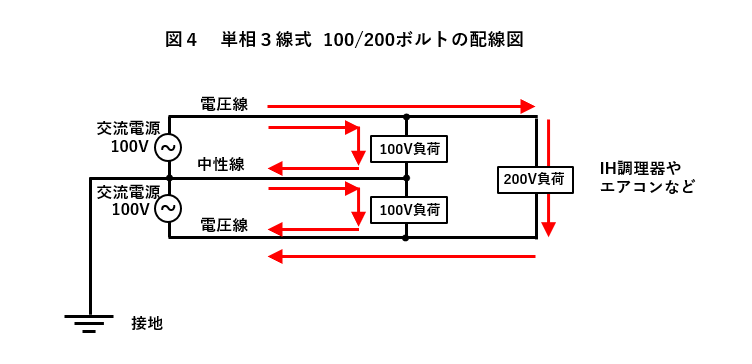

単相3線式は、図4のように電圧線と中性線の間は それぞれ単相100ボルトの電圧を使うことができます。

両端の電圧線では 単相200ボルトの電圧 を使うことができるようになっています。

単相100ボルトの回路が2つありますが、バランスよく使うことで中性線に流れる電流を小さくすることができます。

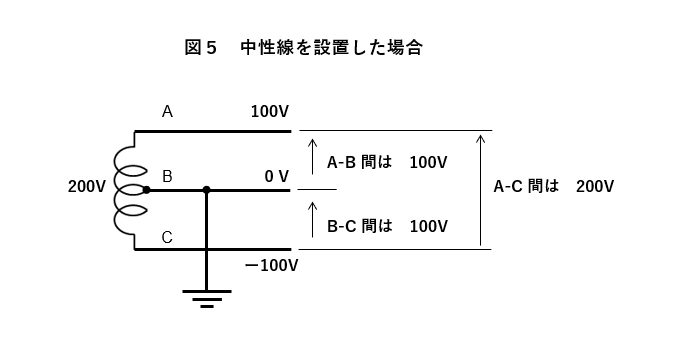

単相3線式では中性線Bを接地します。

一般的な方法で 中性線Bを接地 した場合は、図5のようになります。

中性線Bの 電位 はゼロになります。

中性線が接地されているので、通常の100Vのコンセントには 0ボルトあるいは100ボルト しか現れません。Aの電線、Cの電線にかかる電圧は、接地に対して100Vになります。

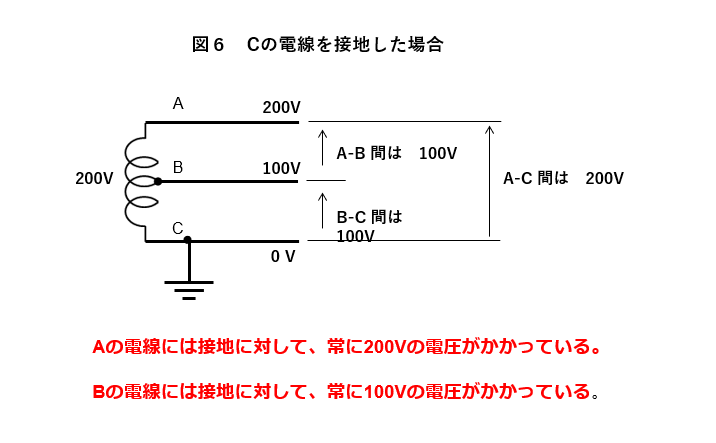

中性線でなくCの電線を接地した場合

次にもしも、Cの電線を接地した場合は 図6のようになります。

もちろん、Cの電線を接地した場合でも、A-B間にコンセントを接続して使うことができます。

A-B間に設置されたコンセントは、AB間の電圧は100ボルトになります。

しかし、Aの電線には接地に対して常に200ボルトの電圧がかかっていますので大変危険です。

また、Bの電線には、接地に対して常に100ボルトの電圧がかかっていることになります。

以上のことから、中性線が接地されます。

柱上変圧器の役割

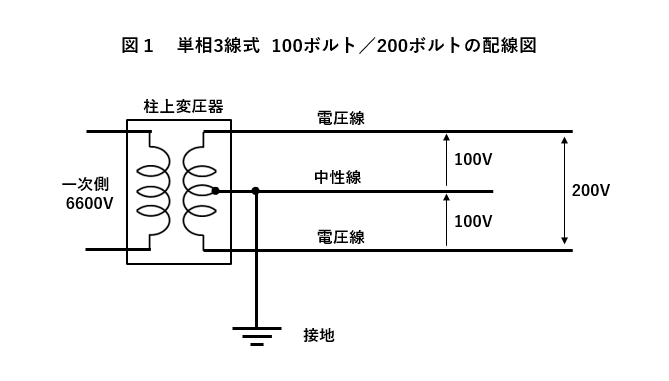

柱上変圧器は、一次側の6600Vの電圧を一般家庭で使えるように、二次側で100Vと200Vの電圧にする目的があります。

図1のように、中性線は接地されています。

この目的は変圧器が故障した場合などに、一次側の高い電圧が低圧側に流れたときの保護用とされています。また、日本では家庭用として対地電圧150ボルトを超えるものを、引き込んではならないとなっているようです。

練習問題

問題1

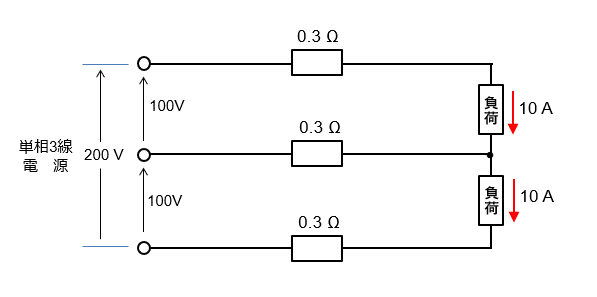

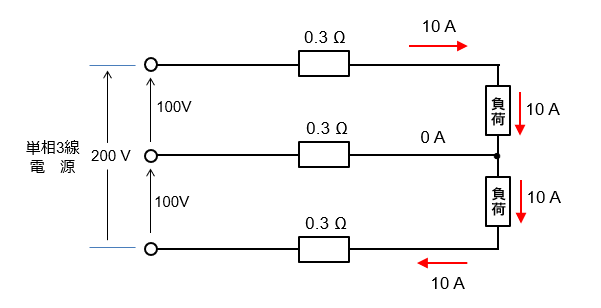

図のような単相3線式の回路で、電線1線あたりの抵抗が \(0.3\) [Ω] で抵抗の負荷に流れる電流がともに \(10\) [A] のときの 電路の電力損失を求めよ。

<解答例>

負荷に流れる電流がともに \(10\) [A] なので、中性線には電流が流れないことになります。

したがって、2線分の電力損失を求めれば良いことになります。

1線分の電力損失 \(P\) [W] は

\(P=VI=I^2R\) で求められます。

\(P=10^2×0.3=30\) [W]

2線分なので 電路の電力損失は \(60\) [W] になります。

問題2

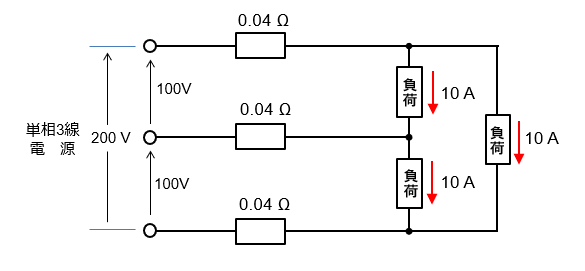

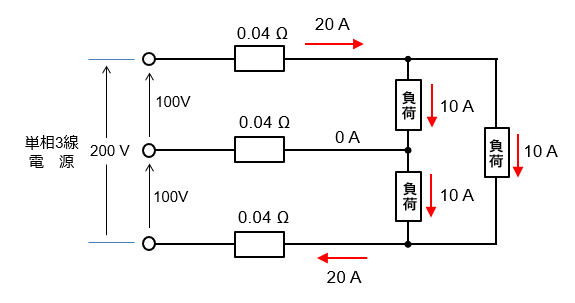

図のような単相3線式の回路で、電線1線あたりの抵抗が \(0.04\) [Ω] で抵抗の負荷に流れる電流がいずれも \(10\) [A] のときの 電路の電力損失を求めよ。

<解答例>

負荷に流れる電流が平衡しているので、中性線には電流が流れないことになります。

したがって、2線分の電力損失を求めれば良いことになります。

1線分の電力損失 \(P\) [W] は

\(P=VI=I^2R\) で求められます。

\(P=20^2×0.04=16\) [W]

2線分なので 電路の電力損失は \(32\) [W] になります。

問題3

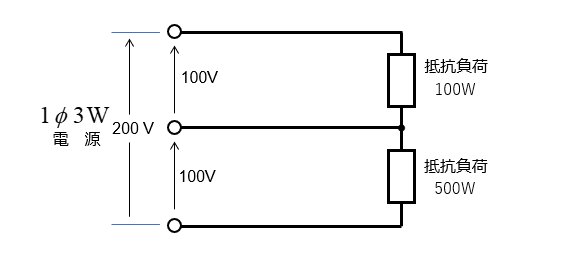

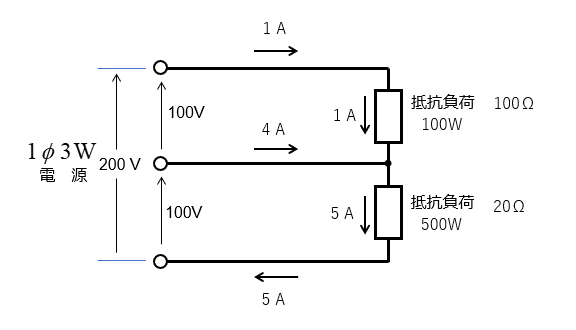

■ 図のような、単相3線式回路において消費電力が 100W と 500W の抵抗負荷が接続されています。

それぞれの抵抗負荷に流れる電流と抵抗値を求めよ。

<解答例>

負荷の消費電力が分かっているので、電力の公式から

\(P=VI\) より

\(I=\cfrac{P}{V}\) ですから

100Wの抵抗負荷に流れる電流 \(I_1\) とすると

\(I_1=\cfrac{100}{100}=1\) [A]

100Wの抵抗負荷の抵抗値は、オームの法則から

\(R_1=\cfrac{V}{I}=\cfrac{100}{1}=100\) [Ω]

500Wの抵抗負荷に流れる電流 \(I_2\) とすると

\(I_2=\cfrac{500}{100}=5\) [A]

500Wの抵抗負荷の抵抗値は、オームの法則から

\(R_2=\cfrac{V}{I}=\cfrac{100}{5}=20\) [Ω]

抵抗値と電流は次のようになります。

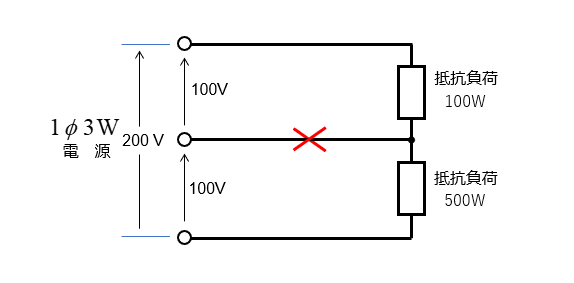

問題4

図において、バツ印のところで断線した場合、100Wの抵抗負荷にかかる電圧を求めよ。

ただし、断線により負荷の抵抗値は変化しないものとする。

<解答例>

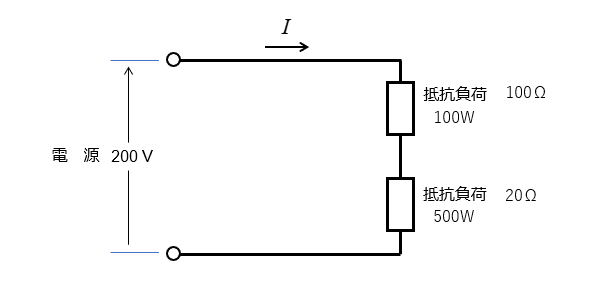

中性線で断線すると次の図のように、2つの抵抗負荷に200Vの電圧がかかることになります。

抵抗負荷の抵抗値が分かっていますので、合成抵抗は直列接続ですから120Ωになります。

回路の流れる電流 \(I\) は

\(I=\cfrac{V}{R}=\cfrac{200}{120}=\cfrac{5}{3}\) [A]

100Wの抵抗負荷にかかる電圧 \(V_1\) は

\(V_1=R_1I=100×\cfrac{5}{3}\)

\(V_1≒167\) [V] になります。

以上で「単相2線式と単相3線式の違いと仕組み【簡単な見分け方】」の説明を終わります。