水はコップに簡単に貯められます。

もしも、電気が簡単に貯められたら、どれほど便利だろうと思います。

電気を貯めるというと、一番に思い浮かぶのは電池だと思います。

しかし、電池に貯めるというのは、電気をそのままの状態で貯めているわけではなく、化学反応で電気を貯めているのです。

電気をそのままで貯める技術は、まだ確立できていません。

ここでは、電気を貯める方法について説明します。

蓄電池に電気を貯められる

電気(電流)には三大作用というものがあります。

蓄電池に電気を貯めるというのは

三大作用の化学作用により、化学変化で電気を貯めているのであって

電気をそのままでためている訳ではありません。

電気自動車にも使われている、リチウムイオン電池などは

一般的になっていて蓄電する容量も大きくなってきました。

しかし、蓄電池の大きな欠点は、充電するのに時間が掛かるということです。

理想としては、コップに水を入れるように数分でできれば最高です。

大容量の電気をそのまま貯めるのはむずかしい

電池の容量が大きくなってきたといっても

各家庭で必要とする電気を、供給できるほど十分な電池はありません。

それは、技術面でもコストから見てもまだまだ実用化できるものではありません。

各電力会社があるように、現在の技術では電気をそのままの状態で貯めてことがむずかしいのです。

そのため、使うのに必要な電気はその時に作って送るというのが一番の方法といえるのです。

電気をそのままで貯めるということは、まだ実用化できるほどのものになっていません。

小さい容量のものであればコンデンサのような電子部品がありますが、家庭で使うような電気を蓄えることはできません。

コンデンサにたくわえる方法

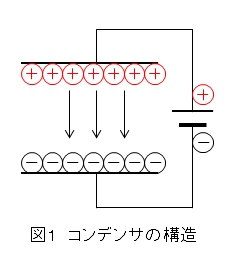

コンデンサの原理は2枚の金属板を接触させないようにして、平行に向きあわせたものです。

容量が小さいということもありますが、充電に掛かる時間は瞬時で済みます。

両端に直流の電圧を加えると、金属板が接触していないので電流は流れませんが、プラスの電荷とマイナスの電荷が引き合います。

交流の電流では電気が流れてしまいます。

そして引き合った分だけの電気量が貯まります。

コンデンサに貯められる電気の量は家庭で使うにはとても小さくて使えません。

主に電気回路の中とかに使われます。

超電導で電気を貯められる?

超電導現象というのは、電気の抵抗がゼロになる現象のことです。

通常、電線などには僅かですが抵抗があります。

この電線に電流が流れると ジュールの法則 による熱が発生して損失になってしまいます。

■ 熱による損失

電流の2乗×抵抗 という関係にあります。

超電導状態の時は抵抗がゼロなので、この損失がなくなりますから電気をそのまま保存できることになります。

この技術が実用化されれば、作った電気をそのまま貯めておくことが出来るので、いつでも取り出すことが出来るようになります。

残念ながら現在の科学では実用できる電気の量を簡単に貯める方法はまだありません。

しかし、人間が考えられることは実現できるといいます。

早く簡単に電気が貯められるようなものが発明されれば、災害などが発生した時にきっと役立つと思います。

ポータブル電源の紹介

ポータブル電源を購入するポイントは、安全面から考えて「リン酸鉄バッテリー」を選ぶことをおすすめします。

車中泊や災害時に役に立つ電源の一つに、ポータブル電源があります。ポータブル電源を販売している「Jackery(ジャクリ)」を紹介します。

Jackery(ジャクリ)は、「グリーンエネルギーをあらゆる⼈に、あらゆる場所で提供する」というビジョンのもと、防災や車中泊、キャンプ、日常節電で役立つ安全で信頼性の高いポータブル電源とソーラーパネル製品をお届けしております。

最大24kWhの超大容量モデルから965gの軽量モデルまで幅広くラインナップしています。創業して12年間、全世界で販売台数400万台以上業界トップクラスの販売実績を達成でき、長期にわたって幅広いユーザー様に信頼されています。

以上で「電気は貯められないの?」の説明を終わります。