- ベクトルの記号と表記の仕方

- ベクトル図の書き方

- 交流回路のベクトルの書き方

について説明しています。

ベクトルとは

ベクトルとは「大きさ」と「向き」を持つ量のことです。

量を表すには「ベクトル量」と「スカラー量」があります。

■ ベクトル量=大きさと方向を持つ量

速度、加速度、力、運動量、角運動量、電流などがあります。

■ スカラー量=大きさのみの量

長さ、質量、時間、温度、電荷、エネルギーなど

ここではベクトルの書き方の基本的なことについて説明します。

ベクトルの書き方の基本

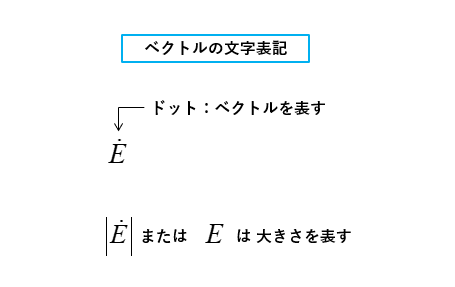

■ ベクトルの文字の表記方法はドットを付ける。

■ ベクトルの図形の表記方法

ベクトル図の説明

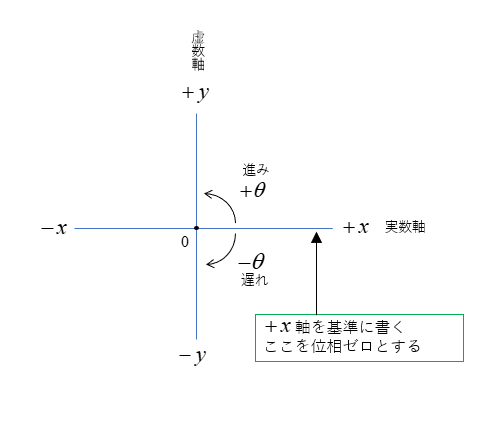

- x軸を実数軸、y軸を虚数軸といいます。

- +x軸の位置を位相ゼロとして、ベクトルを書きます。

- 反時計方向は位相の進み方向になります。時計方向は位相の遅れ方向になります。

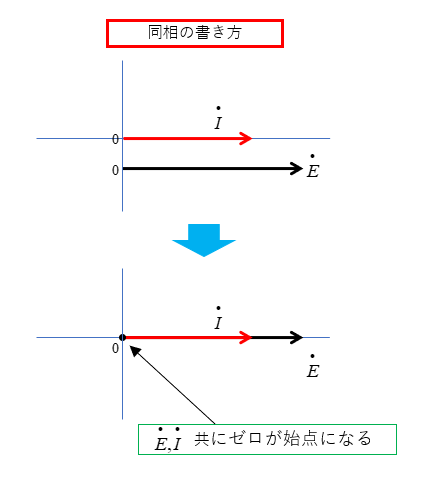

■ 位相が同相のときの表示

ベクトル(電圧と電流)が、同相のときは

始点(ゼロ)を基準に描きます。

同相のベクトルは、1本のベクトルで表示します。

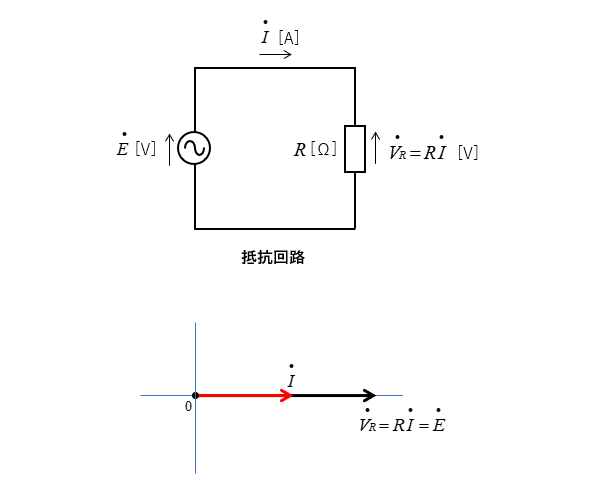

抵抗回路のベクトル図

抵抗回路のベクトルは、電源電圧、電流、抵抗の電圧降下が同相になるので

基準ベクトルに何をとっても同じになります。

抵抗に流れる 電流 と抵抗にかかる 電圧 の位相は同じになリます。

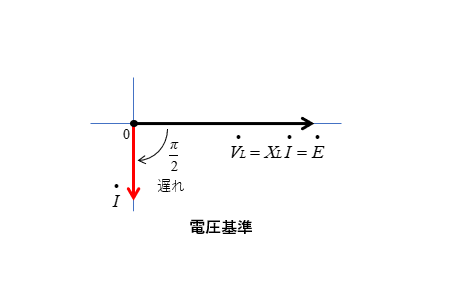

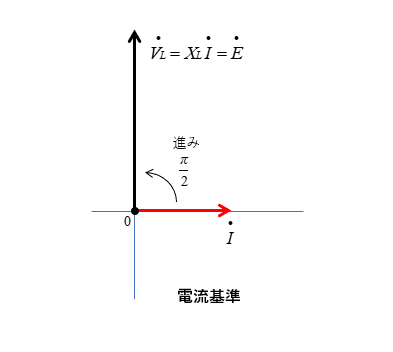

コイル回路のベクトル図

コイル回路のベクトルは

コイルに流れる電流と電圧の間に

\(\cfrac{π}{2}\) [rad](90度)の位相差があります。

■ 電圧を基準

コイルに掛かる「電圧を基準」にすると

電流は \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 遅れます。

■ 電流を基準

電圧は \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 進みます。

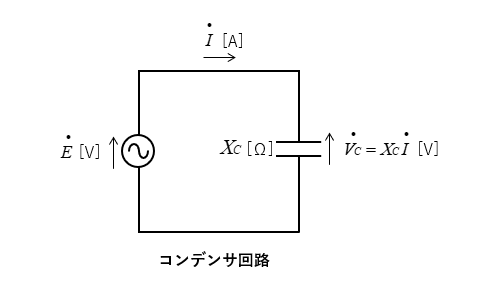

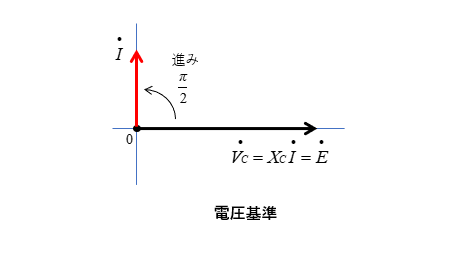

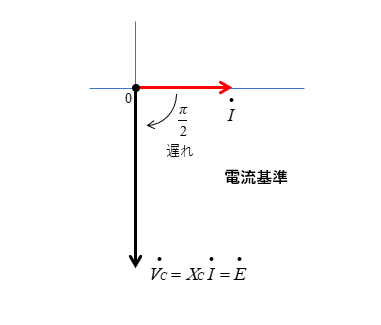

コンデンサ回路のベクトル図

コンデンサ回路のベクトルは

コンデンサに流れる電流と電圧の間に

\(\cfrac{π}{2}\) [rad](90度)の位相差があります。

■ 電圧を基準

コンデンサに掛かる「電圧を基準」にすると

電流は \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 進みます。

■ 電流を基準

コンデンサに流れる「電流を基準」にすると

電圧は \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 遅れます。

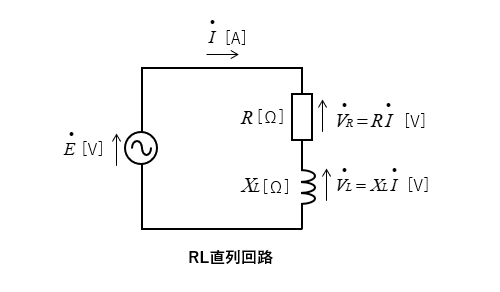

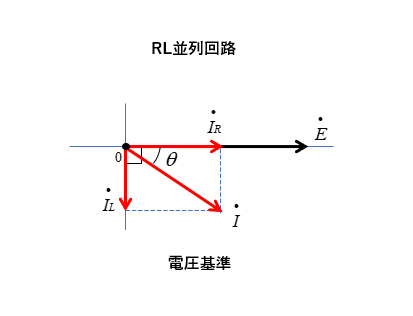

RL直列回路のベクトルの書き方

- 直列回路では回路の素子に流れる電流が同じになります。

- 電流を基準ベクトルとして、それぞれの素子に掛かる電圧をベクトル表示します。

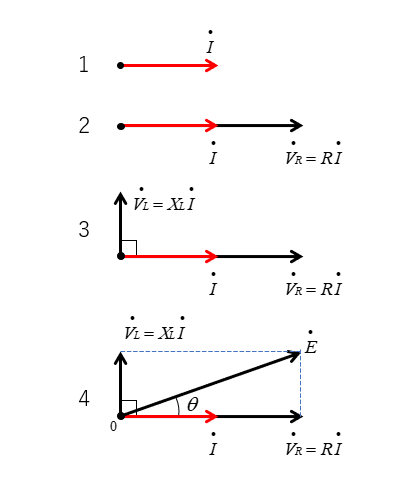

電流を基準に書く

RL直列回路は、回路に流れる電流が同じになります。

- 電流を基準ベクトルとして、x軸に書きます。

- 抵抗の電圧降下は電流と同相になりますので、電流と同相で書きます。

- コイルの電圧は、コイルに流れる電流より \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 進みます。時計方向に書きます。

- 抵抗の電圧降下とコイルの電圧のベクトル和が、電源電圧になります。

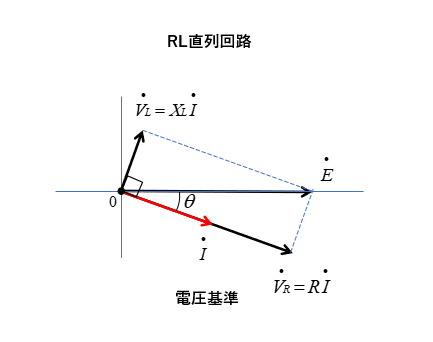

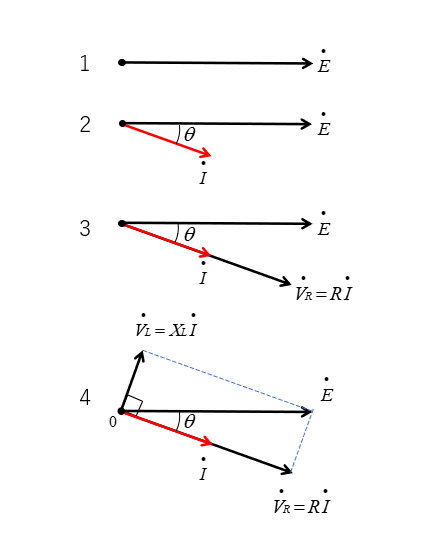

電圧を基準に書く方法

- 電源電圧を基準ベクトルとして、x軸に書きます。

- RL直列回路なので、電流は電源電圧に対して遅れ電流になります。遅れ電流として書きます。

- 抵抗の電圧降下は電流と同相になるので、電流と同相に書きます。

- コイルに掛かる電圧は、電流より \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 進みます。

- 抵抗の電圧降下とコイルの電圧のベクトル和が、電源電圧になります。

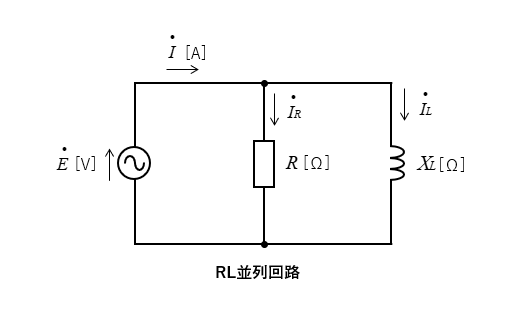

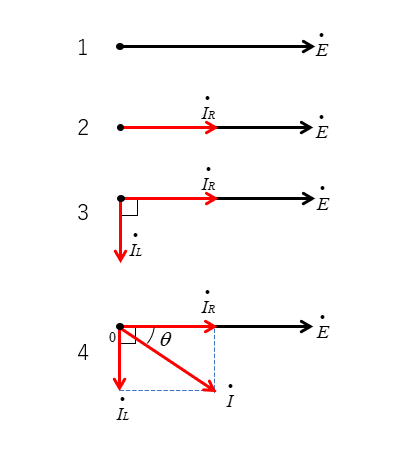

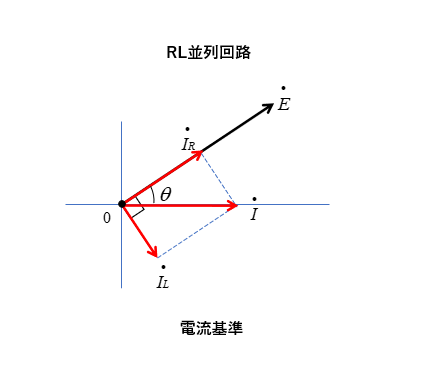

RL並列回路のベクトルの書き方

- 並列回路では回路の素子に掛かる電圧が同じになります。

- 電圧を基準ベクトルとして、それぞれの素子に流れる電流をベクトル表示します。

電圧を基準に書く

- 電源電圧を基準ベクトルとして、x軸に書きます。

- RL並列回路なので、抵抗に流れる電流は電源電圧と同相になります。

- コイルに流れる電流は、コイルに掛かる電圧より \(\cfrac{π}{2}\) [rad] 遅れます。

- 抵抗に流れる電流とコイルに流れる電流のベクトル和が、回路全体に流れる電流になります。

電流を基準に書く

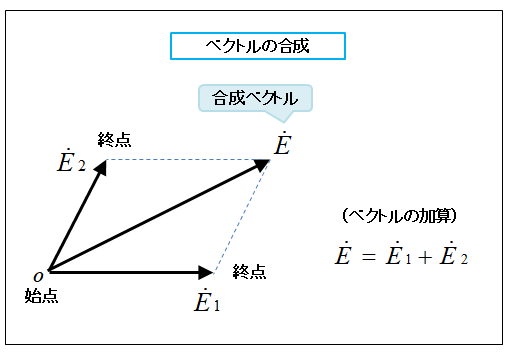

ベクトルの合成

■ ベクトルを加算するには、ベクトル \(E_1\) と \(E_2\) の始点を合わせます。

- ベクトル \(E_1\) の終点から \(E_2\) の平行線を引く。

- 同じく、ベクトル \(E_2\) の終点から \(E_1\) の平行線を引く。

- この両線の交点に、始点から矢印を引きます。

- この矢印の線が、ベクトル \(E_1\) と \(E_2\) を加算したベクトル E になります。

ベクトルの求め方

ベクトルの考え方を力で考えてみましょう。

図1のように 2 [N] のちからが同じ方向に働いている時は

単純に2つを合わせれば良いので 4 [N] ニュートンになります。

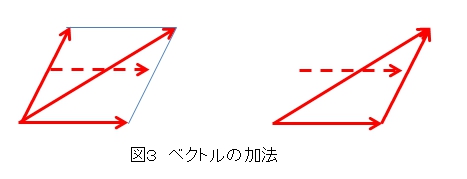

ベクトルの加法

ベクトルを求めるには図2のように

2つの力で平行四辺形を作り合成することができます。

平行四辺形の対角線にあたるところが合成された力になります。

また、図3のように1つの辺を平行移動させて作る方法もあります。

以上で「ベクトルの書き方の基本」の説明を終わります。