力率は、供給された電力と有効に使われた電力の割合を示すものです。力率には「遅れ力率」と「進み力率」があります。

「遅れ力率」や「進み力率」とは、「何を基準」にしたものなのか知っていますか?「遅れ力率」や「進み力率」というのは、回路に流れる電流の位相が電圧に対し、遅れているか?進んでいるか?ということです。

ここでは、力率の遅れと進みについて説明します。

目次

力率の遅れと進みとは?

交流回路で電圧に対して、位相が遅れた電流が流れると「遅れ力率」になります。逆に、電圧に対し、位相が進んだ電流が流れると「進み力率」になります。

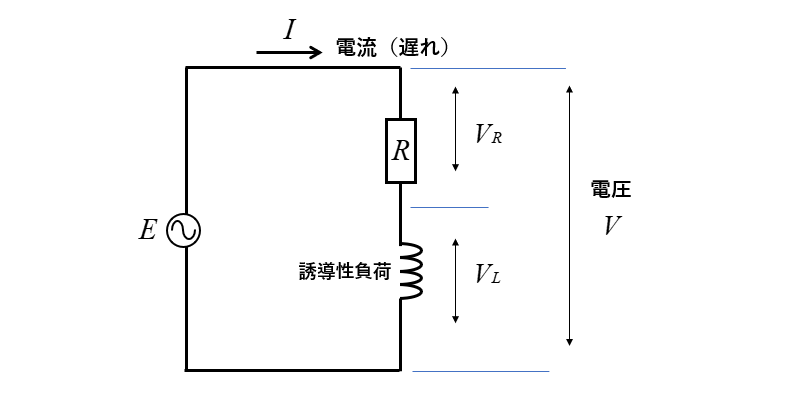

遅れ力率

遅れ力率では、電圧に対して位相が遅れた電流が流れます。

交流回路のインピーダンスが、抵抗と誘導性負荷の回路では、電圧に対して遅れ電流が流れます。

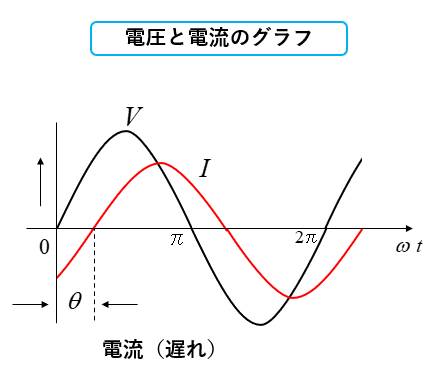

この時の電圧と電流のグラフは、図のようになります。

電流の位相は電圧に対して \(θ\) 遅れています。

電圧と電流のベクトル図は、次のようになります。

電流の位相は電圧に対して \(θ\) 遅れています。

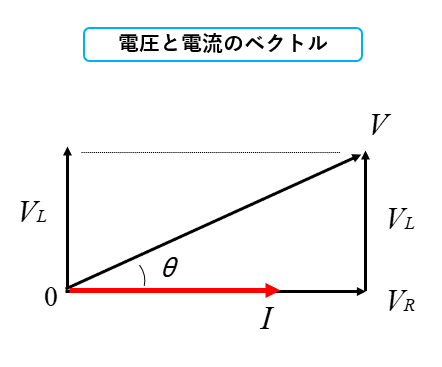

進み力率

進み力率では、電圧に対して位相が進んだ電流が流れます。

交流回路のインピーダンスが、抵抗と容量性負荷の回路では、電圧に対して進み電流が流れます。

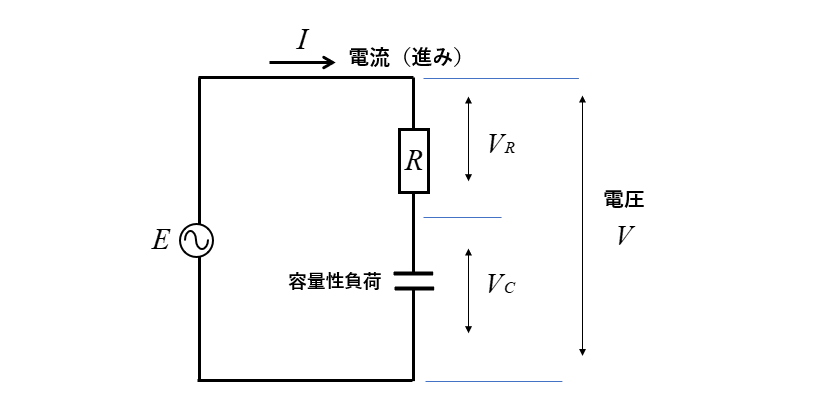

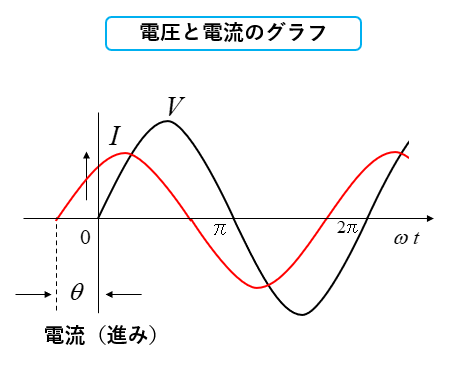

この時の電圧と電流のグラフは、図のようになります。

電流の位相は電圧に対して \(θ\) 進んでいます。

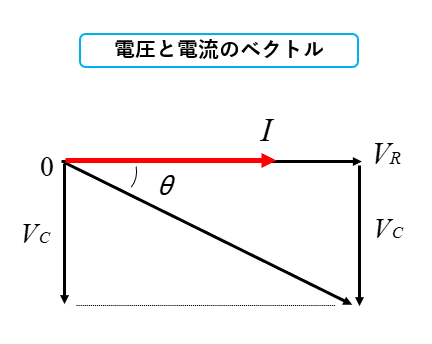

電圧と電流のベクトル図は、次のようになります。

電流の位相は電圧に対して \(θ\) 進んでいます。

まとめ

遅れ力率とは、電圧に対して位相が遅れた電流が流れる状態の力率です。

進み力率とは、電圧に対して位相が進んだ電流が流れる状態の力率です。

力率が問題になるのは需要家より送電側です。力率が悪いと送電側では、無駄な電力を送らなければなりませんので効率が悪くなります。

以上で「力率の遅れと進み」の説明を終わります。