相互誘導とは、磁気的に接続された二つのコイルにおいて

一つのコイルの電流が変化することで、もう一方のコイルに起電力が発生する現象をいいます。

相互インダクタンスとは、一次コイルと二次コイルの相互間の比例定数をいいます。

発生する起電力の大きさは、コイルの形状、大きさ、相互の位置などによる比例定数 M によって決まります。

この比例定数 M を相互インダクタンスといい、単位には自己インダクタンスと同じ [H] (ヘンリー) を使います。

相互誘導と相互インダクタンス

相互誘導

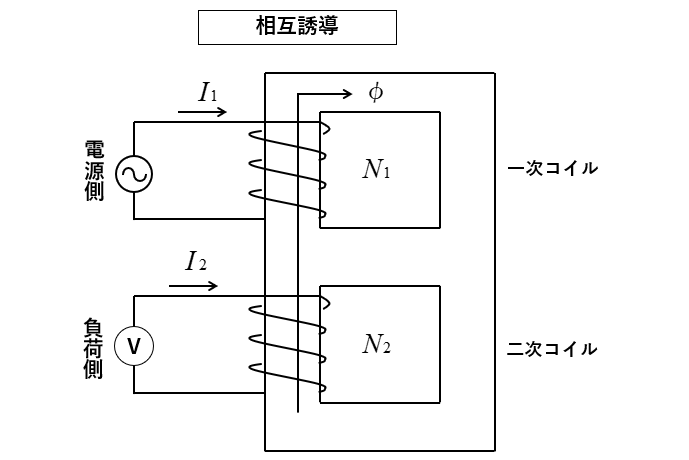

図のように、磁気的に結合されている磁気回路において、一次コイルに交流電流を接続すると磁束が変化するので、二次コイルに交流起電力が発生します。

一次コイルの電流が \(Δt\) 秒間に \(ΔI\) [A] 変化して

磁束 \(Δ\phi\) [Wb] だけ変化した時の二次側の誘導起電力 \(e_2\) [V] は

二次コイルの巻数を \(N_2\) とすると

相互誘導起電力は

\(e_2=-N_2\cfrac{Δ\phi}{Δt}\)\(\cdots(1)\)

相互インダクタンス

ま\(e_2\) [V] は \(\cfrac{ΔI}{Δt}\) に比例するので

比例定数を \(M\) とすると

相互誘導起電力は

\(e_2=-M\cfrac{ΔI}{Δt}\)\(\cdots(2)\)

式(1)と式(2)から

\(N_2\cfrac{Δ\phi}{Δt}\)\(=M\cfrac{ΔI}{Δt}\)

\(N_2Δ\phi\)\(=M{ΔI}\) から

相互インダクタンスは

\(M=N_2\cfrac{Δ\phi}{ΔI}\) [H] になります。

相互インダクタンスと自己インダクタンスの関係

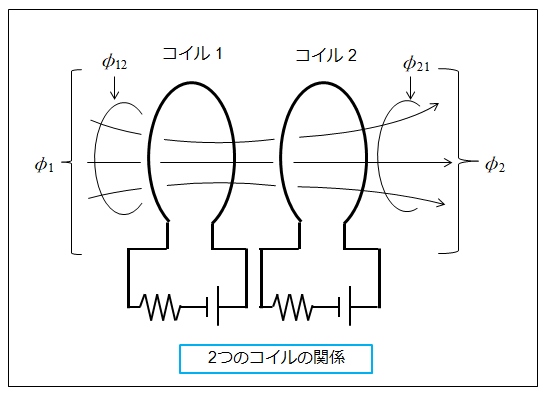

コイル1の電流によって、作られる磁束を \(\phi_1\)

コイル2の電流によって、作られる磁束を \(\phi_2\) とします。

コイル1の磁束 \(\phi_1\) が

コイル2 と鎖交する磁束を \(\phi_{21}\) とすると

\(M_2=\cfrac{\phi_{21}}{I_1}\)

コイル2の磁束 \(\phi_2\) がコ

イル1と鎖交する磁束を \(\phi_{12}\) とすると

\(M_1=\cfrac{\phi_{12}}{I_2}\)

相互インダクタンスを \(M\) とすると

\(M=M_{21}=M_{12}\) となります。

コイル1 の自己インダクタンスを \(L_1\)

コイル2 の自己インダクタンスを \(L_2\) とすると

\(L_1=\cfrac{\phi_1}{I_1}\) [H]

\(L_2=\cfrac{\phi_2}{I_2}\) [H]

コイル1 の作る磁束が全てコイル2に交わるのであれば

\(\phi_1=\phi_{21}\) であり、 \(\phi_2=\phi_{12}\) が成立します。

\(M^2=\cfrac{\phi_{21}\phi_{12}}{I_1I_2}\)\(=\cfrac{\phi_1\phi_2}{I_1I_2}=L_1L_2\)

\(M=\pm\sqrt{L_1L_2}\) となります。

一般には、磁気的に完全に結合することはないので

\(\phi_1>\phi_{21}、\phi_2>\phi_{12}\) となります。

\(M=\pm k\sqrt{L_1L_2} (0≦k≦1)\)

相互インダクタンスの公式

\(M=\pm k\sqrt{L_1L_2} (0≦k≦1)\)

- \(k\):結合係数 (0~1)

- \(M\) [H] :相互インダクタンス

- \(L\) [H] :自己インダクタンス

コイルの接続方法(和動接続と差動接続)

二つのコイルを磁気的に接続した時、和動接続と差動接続があります。

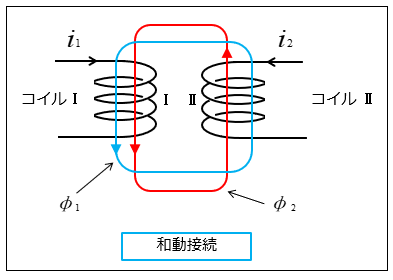

■ 和動接続

和動接続は、二つのコイルの磁束が互いに加わりますので、合成インダクタンスは

\(L=L_1+L_2+2M\) [H]

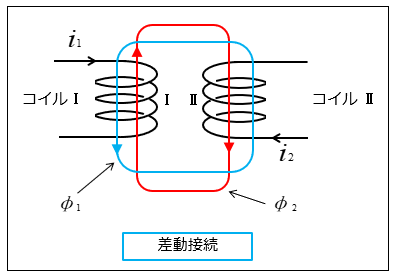

■ 差動接続

差動接続は、二つのコイルの磁束が互いに打ち消し合うので、合成インダクタンスは

\(L=L_1+L_2-2M\) [H]

以上で「相互誘導と相互インダクタンス」の説明を終わります。