磁石で鉄などを、くっつけたりして遊んだことがあると思います。

磁石が鉄を吸い付ける様子は、何か目に見えないものがあるということはわかります。

どうして磁石は、鉄を吸い付けるのでしょうか。

磁石が鉄を吸い付けるわけを、磁化で説明します。

鉄が磁石にくっつくわけ

永久磁石に、「鉄くぎ」などを近づけると

「釘」が磁石になり、さらに「釘」をくっつけたりします。

このように鉄などが、磁石になることを 磁化 するといいます。

また、このような現象を磁気誘導といいます。

鉄などを永久磁石に近づけると、磁石に吸いつくのは磁気誘導によるものです。

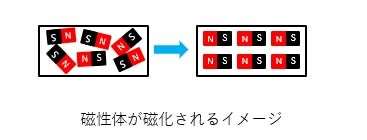

鉄は中に小さな磁石(分子磁石)を、たくさん持っていますが

普段はその分子磁石の方向が、バラバラになっているので磁力を持っていません。

しかし、磁石に鉄を近づけた時に

磁気誘導により図のような変化が鉄の中にある分子磁石に起こります。

鉄の中の分子磁石が磁力を受けて

極性を持ち一方向になるので、鉄は一時的に磁石になります。

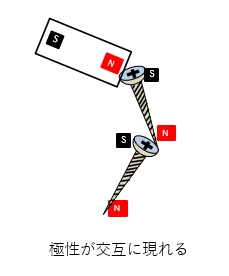

■ 極性が交互に現れる

図のように磁石に釘をくっつけると

磁石のN極に引かれて釘の頭にS極が現れて

釘の先にN極になります。

そして、その先の釘も図のように極性が交互に現れることになります。

しかし、磁石を釘から離せば釘の分子磁石は

バラバラになって磁力は消えてしまいます。

磁性体

鉄などのように、磁化する物質を 磁性体 といいます。

物質は小さな 分子磁石 が、たくさん集まっているものと考えられます。

物質の分子磁石は通常の時は

図のようにN極とS極の向きがバラバラになっています。

そのため、全体としては磁極が打ち消されてしまうので磁石としての磁性はありません。

磁石の元は分子磁石

すべての物質は原子からできています。

物質をどんどん分割していくと、これ以上分割できないものになります。

これが原子(atom:アトム)で古代ギリシャ語で「それ以上分割できないもの」を意味する言葉です。

そして原子のまわりをまわっている電子がありますが

この電子自体がスピン(回転)しています。

そして、それ自体が小さな 電磁石 であると考えられています。

この小さな磁石のことを、磁石の元ということで 分子磁石 といいます。

磁性体について

磁性体には 常磁性体 と 磁性体 の二通りあります。

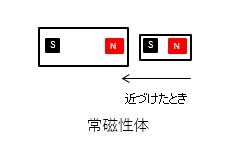

常磁性体

常磁性体は図のように磁石のN極を近づけたときに

磁性体にS極が現れて、反対側にN極が現れる磁性体のことです。

常磁性体の中でも、鉄、ニッケル、コバルト、マンガンなど

のように特に強く磁化されるものを強磁性体と呼びます。

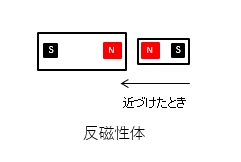

反磁性体

常磁性体の反対に

図のように磁石のN極を近づけたときに

磁性体にN極が現れて、反対側にS極が現れる磁性体のことです。

この反磁性体には

アンチモン、銅、ビスマス、木、水素等があります。

永久磁石

永久磁石といわれるものの構造は

図のように分子磁石がきれいに整列しています。

そのために片側にN極がもう一方にS極が現れます。

そして、通常の状態でも分子磁石が

きれいに並んだ状態にあり、磁力を持っている状態にあること。

これが、永久磁石が磁力を持つ理由です。

磁石に吸い付かないもの

■ 分子磁石を持っていないもの

そもそも磁石に必要な物がないので磁石には付かないのです。(紙やプラスチックなど)

■ 分子磁石は持っているが、磁石にならないもの

分子磁石は持っているが

磁石を近づけても分子磁石がばらばらで磁石の方向に揃わないもの。

磁石の要素はあるが、磁界の中でも一方向に揃わないので磁石には付かないのです。

以上で「鉄が磁石に吸い付くのはなぜ?」の説明を終わります。