コンパス(方位磁石)は、いつ頃から使われているのでしょうか。

磁石は コンパス(方位磁石) にも使われています。

地球の伏角と偏角について説明します。

コンパス(方位磁石)の歴史

■ ヘラクレスの石

古代ギリシャの哲学者アリストテレスによると

世界最古の磁性に関する、科学的議論をしたのはタレス(紀元前625年-545年)だといわれています。

磁気現象に関して、インド近海の磁石の山伝説があります。

磁石が鉄を引きつけることは、古代から知られていました。

古代ローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは

著書『博物誌』の中で、次のように記しています。

インダス河の近くに2つの山があって

そのひとつは鉄を引きつける性質があり、いまひとつは鉄を退ける性質がある。

したがって人が釘を打った靴を履いていると

一方の山の上では一歩毎に足を地面から引き離すことができない。

もう一方の上では足を地面につけることができない。

また、十余りの隣接する島々があり

おそらくヘラクレスの石を産するためであろうが

鉄釘をつけた船は引き寄せられるということだ。

そこでは人びとは木釘で船を作っている。

この磁石の石のことを ヘラクレスの石 と呼んでいました。

あくまで伝説ですから、現実的ではありません。

磁石になる鉱物は、大昔に発見されていました。

ギリシアの羊飼いが、今でいうところの磁鉄鉱(磁石)を見つけたのです。

その羊飼いは、ギリシアのマグネシアという街に住んでいました。

そして、その鉱物のことを「マグネシアの石」と呼んのです。

磁石のことを「マグネット」と呼ぶのはこのことから来ています。

指南車

紀元前の中国で指南車というものを作らせた、という記載が史記にあるそうです。

それによると磁石は使われず

左右の車輪の回転の差から、機械的機構により方位を特定する仕組みでした。

指南車の示す方向は、あくまでも操作者が最初に設定した方角を示すものです。

また、指南車の指南という言葉は

「指し示す」という意味から「教える」という意味に使われ

日本でも同様に、指南役とか指南すると使われていますがここから来たものです。

航海用のコンパス

航海用のコンパスを発明したのは

一般に学問的には、古代の中国人であるとされています。

古代の中国人は、コンパスを最初は風水に使用していました。

ヨーロッパやアラビアにはやがて、シルクロードにより中国から伝えられたのです。

このように磁石に関する応用は

ヨーロッパなどよりも、中国の方が断然進んでいました。

しかし、中国ではコンパスを航海には利用しなかったようです。

海を渡らなくても、シルクロードで陸路を使ってヨーロッパの方に行くことができたためかもしれません。

最初にコンパスを航海に使った人

残念なことに、はっきりとしたことが分かるものがないそうです。

ただ、1269年(13世紀)ごろペトルス・ペリグリヌスというフランスの学者がコンパスの原型を考えたそうです。

実用的な方位磁針として、最初に出現したのは

容器に入れた水の上に磁針を浮かせることで

自由な回転と水平面の確保を、同時に実現する方法でしたが

これは激しく揺れる船の上では、正確に方位が測れないことでした。

ただ19世紀になると船体に木材ではなく

鉄などの金属を使う船が普及し始めたので

これらの金属船では、方位磁針が船体の金属の影響を受け

正確な方位を知るのが難しくなってしまいました。

このためそれらの船では、代わりにジャイロコンパスが

方位を知るための手段として用いられるようになりました。

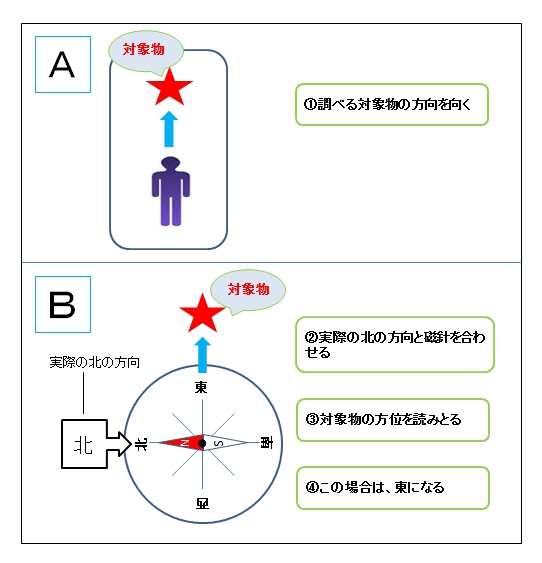

コンパス(方位磁石)の簡単な使い方

- 調べる対象物の方向を向く。

- コンパスを北の方向に合わせる。

- その状態で、対象物の方位をコンパスで読み取る。

- その方位が対象物の方位になります。

伏角と偏角

地球は1つの大きな磁石です。

そのために、方位磁石が南北を指すことができるわけです。

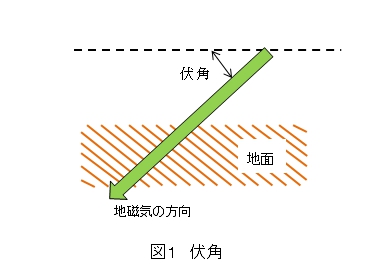

地球の磁気と地面の傾きのことを伏角と言います。

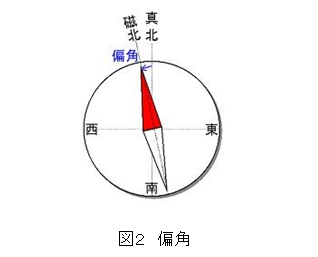

また、地理学上の真北と磁石の示す北の間には、違いがあります。その違いのことを偏角といいます。

地球の磁気

磁石を方位磁針に近づけると方位磁針は磁石の方向を向きます。

これは磁石と方位磁針の間に磁力が作用して引き合うからです。

磁石がなくても、方位磁針は北の方角を指します。

これは、地球自体が磁気を持ち巨大な磁石のような働きをしているからです。

地球が持つ磁気を地磁気といいます。

方位磁針のN極が北を指すので、地球を大きな 磁石 とした場合

北極はS極 に 南極はN極 に相当しています。

伏角

図1のように、地球が持っている磁気と地面との傾きを伏角といいます。

方位磁石の磁針は磁力線に沿って南北を示します。

地球は丸いので赤道付近では水平になりますが

北半球では緯度が高くなればなるほど、北を示す磁針は下を向くことになります。

■ 緯度と経度について

緯度とは、赤道を基準(0度)として南北へそれぞれ90度までをいいます。

赤道から北側を北緯○○度、南側を南緯○○度と呼びます。

経度とは、イギリスのグリニッジ天文台跡を通る子午線を基準として

東西にそれぞれ180度までをいいます。

東まわりを東経、西まわりを西経と呼んでいます。

偏角

15世紀中ごろから17世紀中ごろにかけて

ヨーロッパ人(主にポルトガルとスペイン)による

アフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海が行なわれました。

これを、大航海時代(だいこうかいじだい)といいます。

コロンブスも大航海時代に活躍して

アメリカ大陸を発見したことはよく知られています。

当時ポルトガルが東回り航路でインドに到達するべく次々と船を出したのに対し

コロンブスは、西回りでインドに到達する事を計画しました。

その結果インドではなく、アメリカ大陸を発見したのです。

大西洋横断中にコロンブスが偏角が場所により異なることを発見しました。

これはどういうことかというと

地理学上の真北と磁石が示す北が一致しないことは知られていたのです。

この偏角について、体系的に調べたのがコロンブスでした。

コロンブスは航海の途中で

磁気的な北の方向が(つまり、コンパスが示す北が)

真北からズレるだけでなく、自分が進むにしたがって

ズレの大きさや方向まで変化することに気づいて

その変化を注意深く観測したのです。

コロンブスにはコンパスが示すズレの大きさもわかるし

星の観測で、真北がわかるので、問題なく船を西に向かわせて航海を続けることができたのです。

地球の磁気

方位磁石がなぜ極を指すかというと

地球も大きな磁石だからですが

北極が磁石でいう【S極】であり、南極が【N極】になっているためです。

方位磁石のN極が北極の方を指すので

北極をN極と思っている人もいるのではないでしょうか。

というより改めて地球の磁極がどっちなど

ということはあまり考えません。

そして、地球のN極とS極は、数十万年ごとに逆転するといわれています。

今でも地球の磁極が移動を続けていて

磁極は過去に何度も入れ替わっているということも明らかになってきました。

図2のように、日本でも偏角は緯度によって異なり

北海道で約9度、関東で約7度、沖縄で約4度あります。

そして、北に行くほど、偏角は大きくなリます。

以上で「コンパス(方位磁石)の使い方と伏角・偏角」の説明を終わります。