- 三相交流の発電原理

- 三相交流の説続方法

- 三相交流の起電力

について説明しています。

目次

三相交流発電機の特徴

三相交流発電機は、大きな電気を送れる事や送電線の本数が3本で済むこと。

さらに、工場などで使う電動機を回す回転磁界が、簡単に作れるなどのメリットがあるので、発電にはよく使われます。

電力会社で行っている発電は 三相交流 と呼ばれるものです。

三相交流のメリット

- パワーが大きいこと。モータなどでハイパワーなものを駆動させることができます。

- 三相分の電力を3本の電線で送電できる。

- 回転磁界が簡単に得られること。

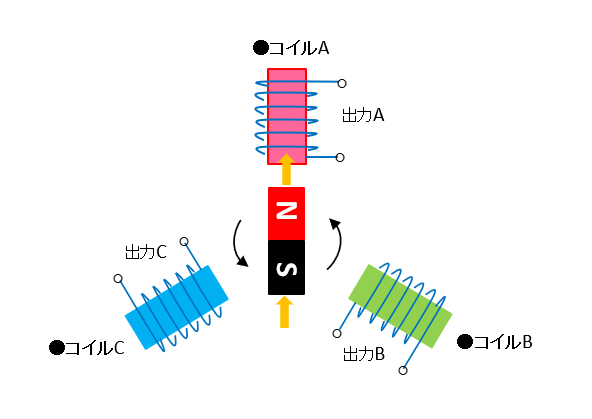

三相交流の発電原理

三相交流発電機は、3つのコイル \(\rm A、B、C\) を互いに 120度 \(\cfrac{2}{3}π\) の角度を付けて配置してあります。

中央の磁石を回転させると それぞれのコイルに起電力(それぞれは単相交流)が発生します。

コイルに120度の角度があるので、発生する起電力も互いに120度ずれた波形になります。

このような関係にある3つの起電力を 三相交流 と言います。

発生する起電力

三相交流発電機の磁石を、角速度 ω [rad/s] で回転すると

コイルAには

\(e_a=E_m\sinωt\)

コイルBには

\(e_b=E_m\sin(ωt-\cfrac{2π}{3})\)

コイルCには

\(e_c=E_m\sin(ωt-\cfrac{4π}{3})\)

の起電力が発生します。

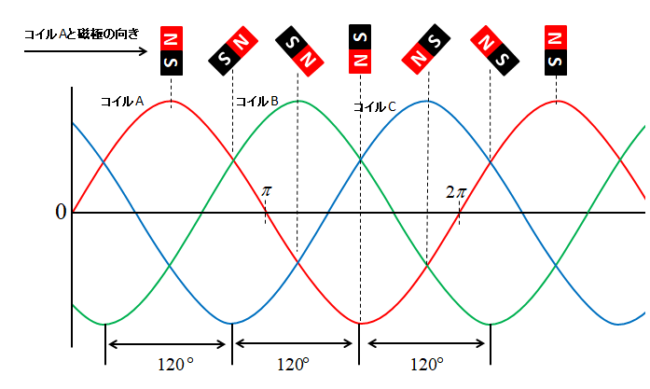

三相交流発電機のコイルと磁極の位置関係

コイル \(\rm A\) に発生する起電力の大きさと、磁石の磁極の位置関係を示したのが下の図になります。

図に示すような正弦波で、大きさが等しく互いの位相が 120度ずれた起電力のことを 対称三相交流 と言います。

三相電源の接続方法

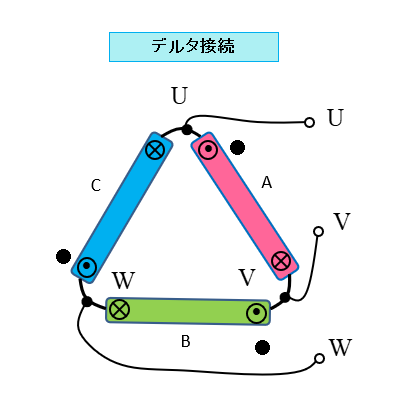

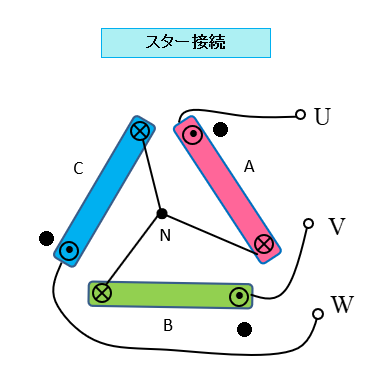

三相交流電源の接続には、発生した起電力を 三相交流のデルタ結線 と 三相交流のスター結線 にして使う方法があります。

デルタ接続

- 出力端子 U-V の間にはコイルA で発電された \(V_A\) が出力されます。

- 出力端子 V-W の間にはコイルB で発電された \(V_B\) が出力されます。

- 出力端子 W-U の間にはコイルC で発電された \(V_C\) が出力されます。

- この接続では、相電圧と線間電圧は等しくなります。

スター接続

- 3つのコイルの一方を中性点N で接続します。

- 残った各端子間で出力を取ります。

- この接続では線間電圧は相電圧の \(\sqrt{3}\) 倍 になります。