- 懐中電灯の電気回路

- LEDライトの仕組み

- 豆電球とLEDの違い

- LEDライトの紹介

について説明しています。

懐中電灯とは 主に乾電池などを使用し 豆電球 や LED で点灯するようにした携帯用のライトのことです。

目次

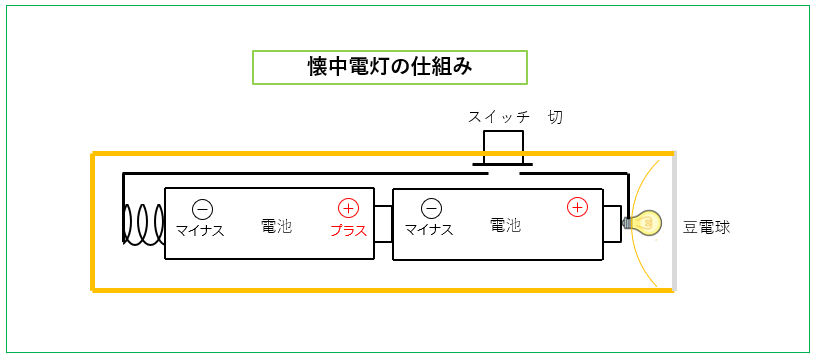

懐中電灯の仕組み

■ 懐中電灯の仕組みと構造

- 電池のプラスは、豆電球の一方に接続されている。

- 電池のマイナスは、電線を通してスイッチに接続される。

- スイッチの片方は、豆電球のもう一方に接続されている。

- スイッチを入れると、電気の回路ができるので豆電球が光る。

- スイッチを切ると、電気の回路が切れるので豆電球が消える。

豆電球型の懐中電灯の仕組みと回路図

- 豆電球⇒光を発生するもの

- 電 池⇒電流を流すもの

- スイッチ⇒電気を流したり、止めたりするもの

懐中電灯の筒が 金属 の場合

電池のマイナスは 筒 にスイッチを通して接続されています。

筒を利用する方が 効率 良いためです。

電池が筒につながっていて危なくないの?

電池の電圧は 1.5V(ボルト)から 3V(ボルト)位なので、金属部分に直接手で触れても安全性に問題はありません。

懐中電灯のスイッチが切のとき

図のようにスイッチが切のときは、当然のことですが電気が流れることはありませんので、豆電球が光りません。

懐中電灯のスイッチが入のとき

図のようにスイッチが入のときは、電気の通る道ができるので、回路に電気(電流)が流れて豆電球が光る。

正確に言うと、豆電球を使用した懐中電灯には、電池の極性はありません。

しかし、実際の懐中電灯には電池の向きが指定されています。

電池には「デッパリ」があるため、うまく接触させるために電池の向きが決められています。

乾電池は一般的に2本 直列つなぎ にして使います。

これは乾電池を2本にしたほうが明るく光るためです。

>>防災グッズの必需品!LEDライトはどんな機能があれば安心?

LEDライトの懐中電灯の仕組み

LEDライトの特徴は 電子 のエネルギーを直接 光 のエネルギーに変えられるということです。

豆電球のように発熱することがないので

LEDライトを使った懐中電灯は消費電力が少なくて 効率 が良くなります。

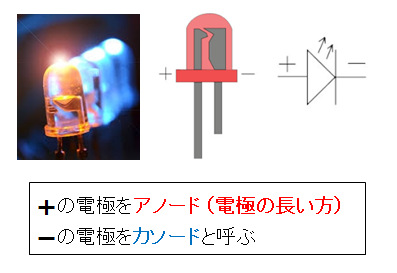

- LEDには極性があります。

- LED懐中電灯の場合は電池のプラスとマイナスが違うと点灯しません。

LEDの特徴

- LEDは発光ダイオードという半導体の一種。

- ダイオードとは、整流作用を持つ半導体なので極性がある。

- 極性があるということは、電流を一定方向にしか流さない。

- アノードにプラス、カソードにマイナスの電圧を加えると電気が流れる。

- LEDを発光させるには、ある程度の電圧が必要で乾電池1つ 1.5V(ボルト)では発光しません。

- LEDに必要な電圧は、およそ 4,5V(ボルト)位のLEDが多い。

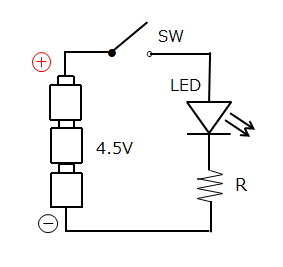

LEDライトの回路図

- 回路としては豆電球がLEDと抵抗に変わっただけです。

- LEDは極性があると同時に、発光するために必要な電圧がある。

- 必要な電圧以下では、電流も流れませんし、発光もしません。

- スイッチ(SW)を入れると、電圧がかかり電気が流れて光る。

- R(抵抗)は電流が流れすぎないようにするもの。

>>防災グッズの必需品!LEDライトはどんな機能があれば安心?

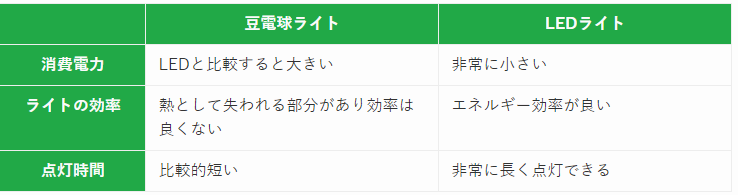

豆電球とLEDの懐中電灯の違い

■ 豆電球ライトとLEDライトの違い

- 点灯部分に豆電球を使用した懐中電灯

- 点灯部分にLEDを使っている懐中電灯

- 最近では豆電球の代わりにLEDが使われることが多い。

- LEDライトは明るく、エネルギー効率が良く点灯時間も長い。

豆電球とLEDライトの比較

あわせて読みたい

防災グッズの必需品!LEDライトはどんな機能があれば安心?

防災グッズで欠かせない物の1つが LEDライト ですね! 以前は豆電球のものもありましたが、今ではLEDライトが主流です。 防災の面で考えると、ライトとしての機能は…

電池のつなぎ方、直列つなぎと並列つなぎの特徴

【電球のつなぎ方】直列つなぎと並列つなぎはどっちが明るい?

ダイオードの仕組み