電池のつなぎ方には、直列つなぎと並列つなぎがあります。直列つなぎは、電池を直列につなぐと電圧が高くなるという特徴があります。電圧が高くなると、電池に電球をつないだ時に、電球の明るさが電池1個のときより明るく光ります。

一方で、並列つなぎは、電池を並列につなぐと電池の容量が増えるという特徴があります。容量が増えると、電池に電球をつないだ時に明るさは変わらないが、使える時間が長くなります。

この記事では、直列つなぎと並列つなぎのつなぎ方や電球をつないだ時の、明るさの違いについて説明します。

電池の直列つなぎ

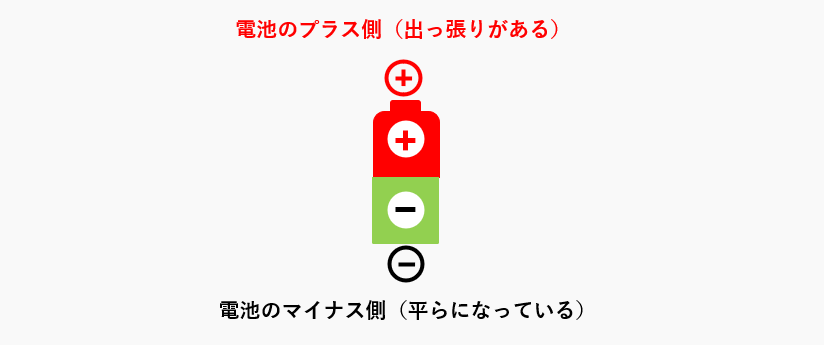

電池には極性があり、「出っ張り」がある方がプラスで、平らになっている方がマイナスです。

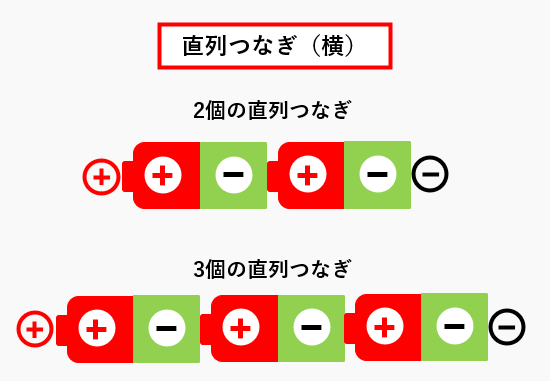

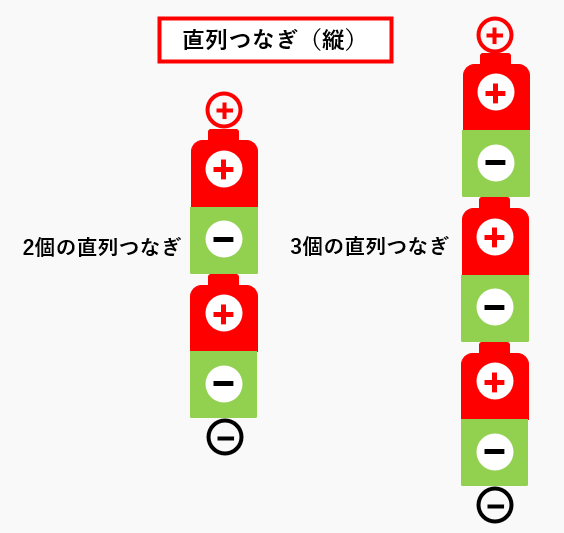

直列つなぎとは、「1個の電池のマイナスに次の電池のプラス」をつなぐ方法です。電池の数が2個でも3個でも同じようにつなぐ方法です。

電池の並べ方は、横に並べても縦に並べても構いません。

直列つなぎの特徴

直列つなぎの特徴は、電圧を高くすることが出来るので、電気機器に必要な電圧を作ることができます。テレビやエアコンなどで使う、リモコンでは電池を2本から3本使っていて、つなぎ方は直列つなぎになっています。

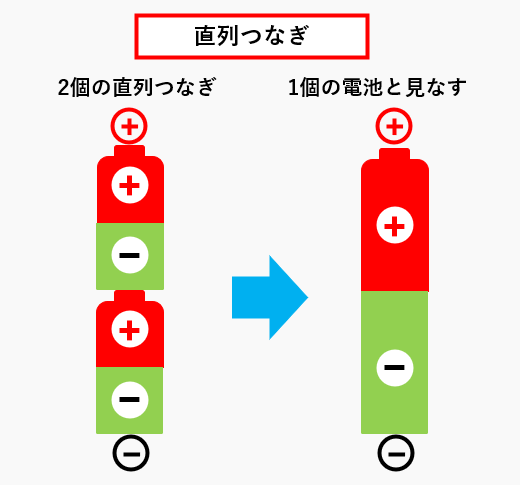

2個の電池を直列つなぎにすると、実質的に1個の電池と見なすことができます。

- 電池の電圧は、2倍になります。

- 電池の容量は、変わりません。

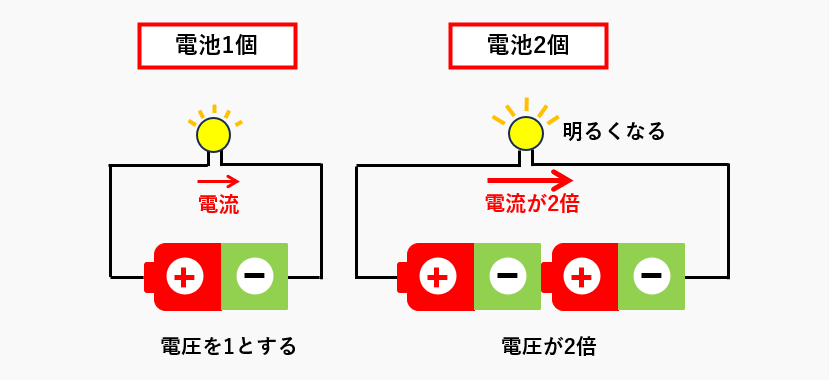

電池の直列つなぎに電球を接続した時の明るさの比較

電池1個に電球を接続した時の明るさと、直列つなぎした電池2個に電球を接続した時の明るさを比較すると、電池1個の時より明るく光ります。これは、電圧と電流が比例するというオームの法則から来ています。

電池の並列つなぎ

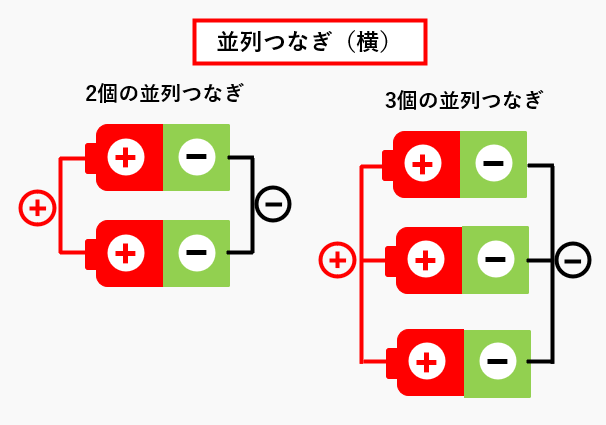

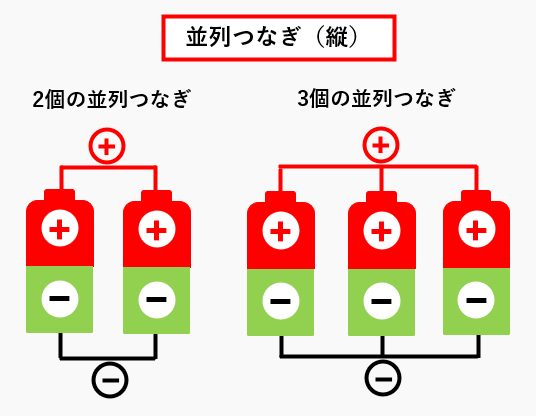

並列つなぎとは、電池の「プラス同士」をつないでプラスとし、「マイナス同士」をつないでマイナスとする方法です。電池の数が2個でも3個でも同じようにつなぎます。

電池の並べ方は、横に並べても縦に並べても構いません。

つなぎ方の特徴

- 直列つなぎの特徴は、電池の個数だけ電圧が高くなります。

- 並列つなぎの特徴は、電池の個数だけ容量が増えます。

直列つなぎは必要な電圧を作る時に使う方法で、並列つなぎは容量を増やしたい時に使う方法です。

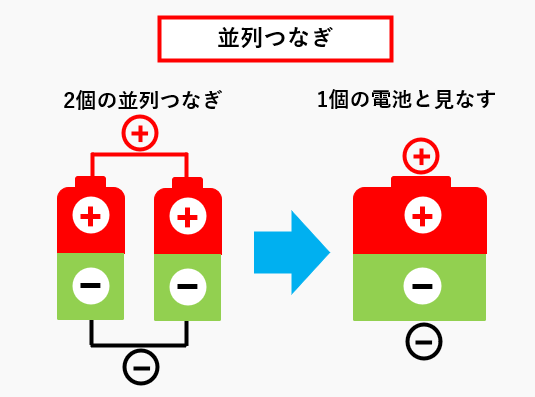

並列つなぎの特徴

並列つなぎの特徴は、容量を増やす事ができることです。電圧は変わりません。

2個の電池を並列つなぎにすると、実質的に1個の電池と見なすことができます。

- 電池の容量は、2倍になります。

- 電池の電圧は、変わりません。

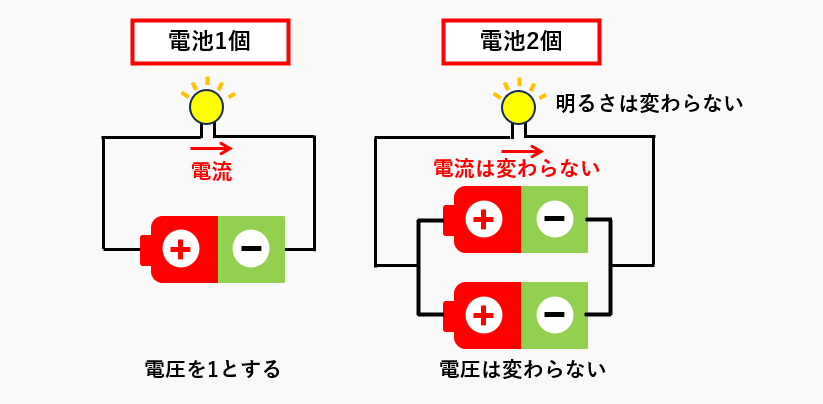

電池の並列つなぎに電球を接続した時の明るさの比較

電池1個に電球を接続した時の明るさと、並列つなぎした電池2個に電球を接続した時の明るさを比較すると、電池1個の時と明るさは変わりません。これは、電圧と電流が比例するというオームの法則から来ています。電圧が変わらないので、流れる電流も変わらない。

まとめ

電池のつなぎ方には、直列つなぎと並列つなぎの2つがあります。

直列つなぎは、1個の電池のマイナスに次の電池のプラスをつなぐ方法。

並列つなぎは、電池のプラス同士をつないでプラスとし、マイナス同士をつないでマイナスとする方法です。

直列つなぎは、電圧を高くすることが出来るので必要な電圧を作る時に使います。

並列つなぎは、電池の容量を増やすことが出来るので電池を長く使いたい時に使います。

電球のつなぎ方

以上で「【電池のつなぎ方】直列つなぎと並列つなぎの特徴」の説明を終わります。

おすすめの乾電池