テスターは電気工作をする人には、不可欠と言っても良いものです。

テスターには数値を針で示すアナログテスターと数値で示すデジタルテスターがあります。

ここでは、アナログテスターの測定の方法とアナログ計器の種類と特徴について説明します。

ちなみに

直流 DC(Direct Current)

交流 AC(Alternating Current)の略です。

テスターの種類

テスターの種類と外観を図に示します。

図の左側がアナログテスターの外観で、右側がデジタルテスターの外観です。

アナログテスターで測定できる項目

■ アナログテスターの直流電圧計(DCV)

直流の電源(電池など)の電圧を測る。

直流をはかる時にはアナログテスターのテスター棒の極性に注意してください。

直流には極性がありますから通常は赤色をプラス、黒色をマイナスにして使います。

極性に注意

直流を測定するときは、極性に注意しましょう。

■ アナログテスターの直流電流計(DCA)

直流回路の電流を測る。

直流電流を測る時にも電圧計の時と同じように、極性がありますから注意が必要です。

アナログテスターで電流を測る時には「目盛りの大きいレンジ」から使うことです。

電流を測る場合はアナログテスターを回路に直列につなぎます。

そのため、大きな電流が流れている場合はアナログテスターがこわれてしまいます。

■ アナログテスターの交流電圧計(ACV)

交流電源(家庭のコンセントなど)の電圧を測る。

交流電圧を測る時は極性を考えなくても大丈夫ですが、大きいレンジから使うのはアナログテスターの基本です。

アナログテスターで交流を測る時には、内部で整流器を使い直流に変換して計測するようになっています。

■ アナログテスターの抵抗計(Ω)

アナログテスターで未知の抵抗値を計測したりする時に使います。

電子部品の抵抗はカラーコードで抵抗値を示している物が多いです。

カラーコードがわからない時などでも、テスターで簡単に計測することができます。

抵抗計は未知の抵抗体にアナログテスターから、電流を流して電流の増減で計測しています。

このときに流れる電流の向きは、アナログテスターのマイナス側からプラス側に向かって電流が流れています。

ダイオードやトランジスタの極性を調べるときは、このアナログテスターの原理を知っておかないと極性を間違えてしまいますので注意が必要です。

アナログテスターの直流電圧計(DCV)の原理

■ 直流電圧の計測は回路に対して並列で測る

電圧を測ると言っても、実際は電流計に流れる大きさで電圧を測っている。

電圧を測るときは回路に対して、並列に測定することになります。

アナログテスターは測る電圧によりいくつかのレンジがあり、10Vまでとか250Vまでなどのように測定できるレンジが別れています。

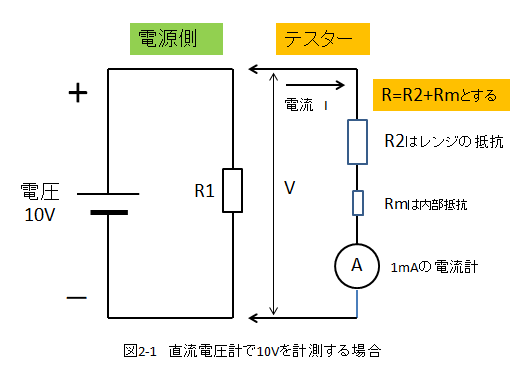

たとえば、図2-1のような電源の電圧が10Vの時、アナログテスターで電圧を測るとします。

直流電圧の測り方

- テスターのレンジを直流10Vまでのレンジ

- テスターはフルスケール(メモリがいっぱいに振れたとき)で10V

- R2はレンジ切り替えの抵抗

- Rmはテスターの内部抵抗

- 1mAでフルスケールの電流計

この時、テスターが10Vを示すためには、この回路に流れる電流が 1 [mA] 流れれば良いことになる。

電源 \(E\) が 10V(ボルト)の時、電流 \(I\) が 1 [mA] 流れるためには

\(R=\cfrac{10(V)}{1(mA)}=10\) [kΩ] となリます。

\(R=R2+Rm\) です。

測定する電圧が大きくなったら、レンジの抵抗 \(R2\) を大きくすれば良いことになる。

アナログテスターの直流電流計(DCA)の原理

■ 直流電流の計測は回路に対して直列に入れる

直流電流を測るには、アナログテスターを回路に直接入れなければ電流は測れません。

1mAの電流計をテスターの電流計に使っている場合、1mAより大きな電流を計測するには分流抵抗を入れて電流を分流しなければなりません。

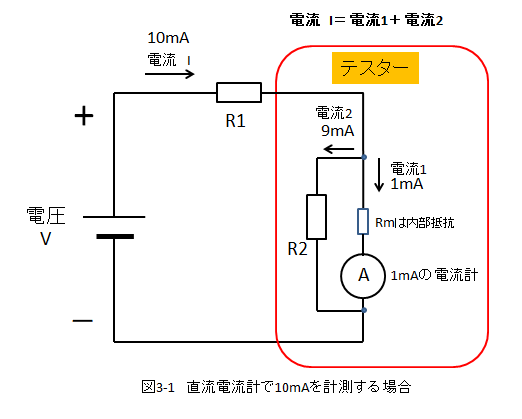

図3-1のような回路に流れる電流 10 [mA] を計測する場合

電流計の内部抵抗を \(R_m\) とします。

電流 \(I\) が 10 [mA] 流れているならば、

電流1 に 1 [mA] 流れて

電流2 に 9 [mA] 流せば 10 [mA] の電流を計測することができます。

この時の \(R_2\) を 分流抵抗 といいます。

アナログテスターの抵抗計(Ω)の原理

■ 電流計の目盛りと抵抗計の目盛り

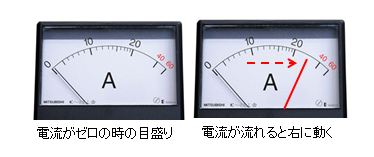

通常、電流計の目盛りは電流が流れると大きさに比例して目盛りは右に動きます。

従って電圧や電流を計測する時は、目盛りが右に行くほど大きくなります。

これに対して、抵抗計の場合は目盛りの付け方が逆になっています。

一番右に針が振れた位置がゼロオーム(0Ω)になって、針が左に行くほど、抵抗値が大きくなるように目盛りが付けられています。

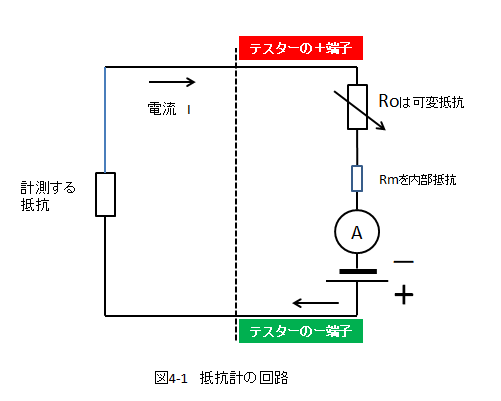

抵抗を計測する前には、アナログテスターの端子を導通させてフルスケール(0Ω)になるように \(Ro\) で調整します。

未知の抵抗を計測するには図4-1のように、未知の抵抗を回路に直列に接続しますので、当然流れる電流が減少します。

メーターの針がこの電流に応じた位置に触れますので、あらかじめ抵抗値に応じた目盛りを付けて置くことで抵抗値が分かることになります。

抵抗を測る場合に、アナログテスターの-端子が電池のプラス側にアナログテスターの+端子が電池のマイナス側になっているのは、電流計の極性に合わせるためです。

この向きにしないと、電流計が逆に振れてしまいます。

抵抗計は未知の抵抗体にアナログテスターから電流を流して、電流の増減で計測しています。

ダイオードの極性を調べる時の注意点

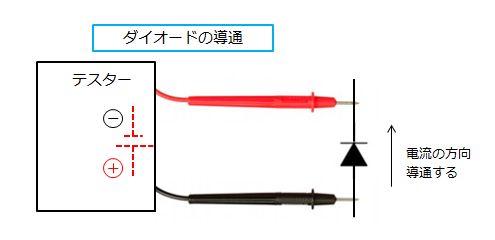

前項で説明したように、アナログテスターの性質上、アナログテスターの マイナス端子 が電池の プラス側 にアナログテスターの プラス端子 が電池の マイナス側 になっています。

したがって、ダイオードの極性を調べるときには少し注意が必要です。

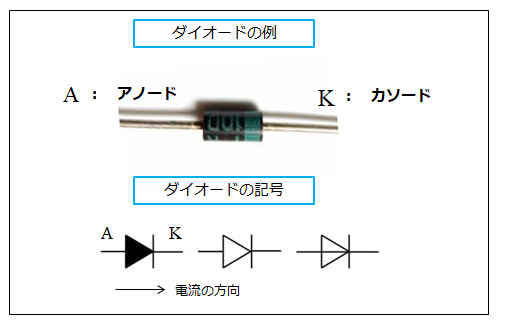

ダイオードの電流が流れる方向は、図のような方向になっています。

■ ダイオードの極性を調べてみましょう

図のように、テスターの端子にダイオードをつないだとき、ダイオードが正常であれば導通するので電流が流れます。

ダイオードに順方向の電圧がかかりますので、導通するわけです。

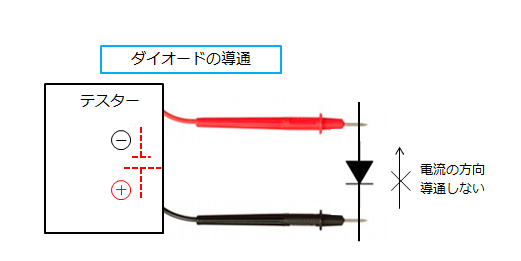

次に、ダイオードの極性を変えてテスターにつないでみます。

今度はダイオードに逆方向の電圧がかかるので、導通しません。

もしも、どちらの極性で測定しても、導通する場合やどちらの向きでも導通しない場合は、ダイオードが壊れていると考えられます。

ダイオードやトランジスタの極性を調べるときは、このテスターの原理を知っておかないと極性を間違えてしまいますので注意が必要です。

アナログ計器の種類と特徴(動作原理と使用回路)

電気回路の電流や電圧を測定する計器には、デジタル表示をするものとアナログ計器があります。

アナログ計器 は電気回路の電流や電圧などの測定量の大きさを、計器の駆動トルクに変換して指針を駆動させる装置のことです。

ディジタル計器 は測定量を数値に変換して表示するものです。

| 種類 | 動作原理 | 指示値 | 使用回路 | 適用計器 |

|---|---|---|---|---|

| 可動コイル形 | 永久磁石と可動コイルとの電磁力を利用 | 平均値 | 直流 | 電圧計、電流計 |

| 可動鉄片形 | コイルに発生する磁界と鉄片による磁気誘導を利用 | 実効値 | 直流、交流 | 電圧計、電流計 |

| 電流力計形 | 固定コイルと可動コイルの間の電磁トルクを利用 | 実効値 | 交直両用 | 電圧計、電流計、電力計 |

| 整流形 | 整流器と可動コイル形計器の組み合わせ | 平均値 | 交流 | 電圧計、電流計 |

| 熱電形 | 熱電対と可動コイル形計器の組み合わせ | 実効値 | 交直両用 | 電圧計、電流計、高周波計 |

| 静電型 | 電極間の静電的な力を利用 | 実効値 | 交直両用 | 高電圧計 |

可動コイル形の特徴

- 感度が高いこと。

- 消費電力が小さいこと。

- 直流専用であること。

- 交流に接続した場合は、指示値は振れない。

- 指示値は、平均値を示し、目盛りは等間隔の平等目盛りとなること。

可動鉄片形の特徴

- 磁気誘導作用を利用した、交直両用の計器であること。

- 指示値は、実効値を示し、2乗目盛になる。

電流力計形の特徴

- 固定コイルの中心に可動コイルを配置したものです。

- 二つのコイルに電流を流すことにより、発生するトルクを駆動トルクとして利用した計器です。

- 電流力計形は、交直両用の計器です。

整流形の特徴

- 整流器形計器は可動コイル形計器と整流素子を組み合わせている計器です。

- 可動コイル形計器を使用しているため、交流用計器としては最も感度が良い。

- 消費電力が小さい。

- 目盛りは平等目盛りで平均値を示します。

熱電形の特徴

- 熱電型は測定電流を熱線に流し、発生した熱を「熱電対」で熱起電力に変換して、可動コイル形計器で計測します。

- 交直両用で直流から高周波の交流まで用いられます。

- 目盛りは不平等目盛りで、実効値を示します。

静電形の特徴

- 静電型は固定電極と可動電極のそれぞれに電圧を加えたときに、発生する静電力を駆動トルクに利用したものです。

- 交直両用で主に、高電圧用の計器に用いられる。

- 目盛りは不平等目盛りで、実効値を示します。

以上で「アナログ計器の種類と特徴(動作原理と使用回路)」の説明を終わります。