交流を直流にする回路を 整流回路 といいます。

交流を直流に整流する方法には、「半波整流回路」と「全波整流回路」があります。

半波整流回路と全波整流回路の仕組みを、ダイオード で説明します。

目次

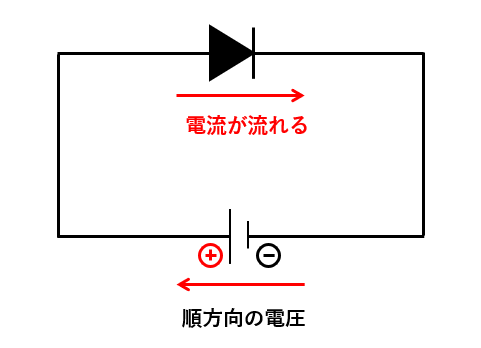

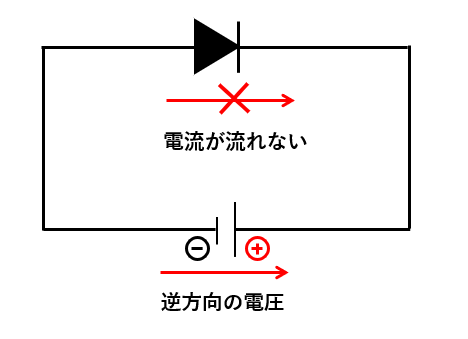

ダイオードの特性

- ダイオードの特性

-

順方向の電圧・・・電流が流れる

-

逆方向の電圧・・・電流が流れない

半波整流回路の仕組み

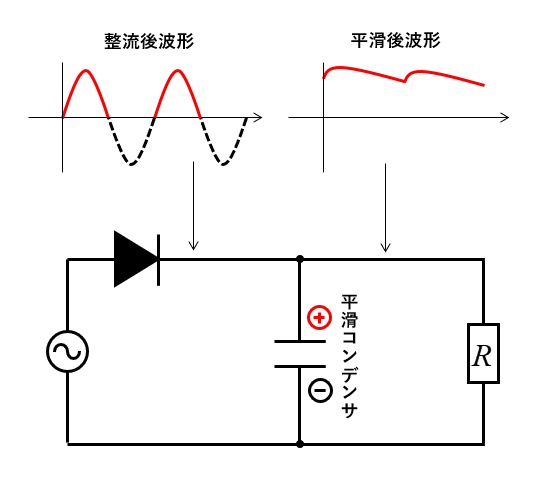

半波整流回路では、入力が「順方向」の時だけ出力されます。

半波整流回路では、入力波形が「順方向」の時だけ電流が流れるので、図のような出力波形になります。

平滑コンデンサで直流に近づける

実用的な整流回路では、平滑コンデンサを入れて直流に近づけています。

平滑コンデンサには、容量が大きい電解コンデンサを使います。電解コンデンサは極性を持っています。

半波整流回路の特徴

半波整流回路は、入力波形の正の部分だけを取り出していますが、負の部分は完全に捨てていることになります。

入力波形の正の部分しか利用していないので、 電源の変換効率は50%以下 になってしまいます。

ダイオードが1つで簡単に整流できるということが、半波整流回路の長所ということができます。

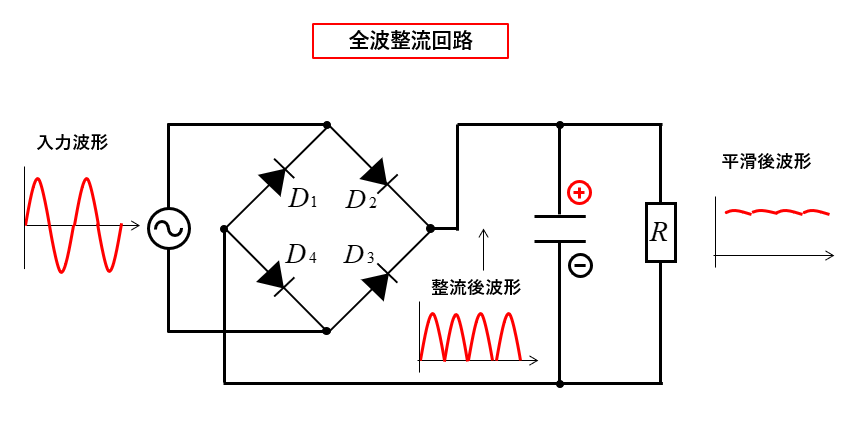

全波整流回路の仕組み

全波整流回路では、入力が順方向でも逆方向でも出力されます。

整流後に平滑コンデンサで、直流に近づけています。

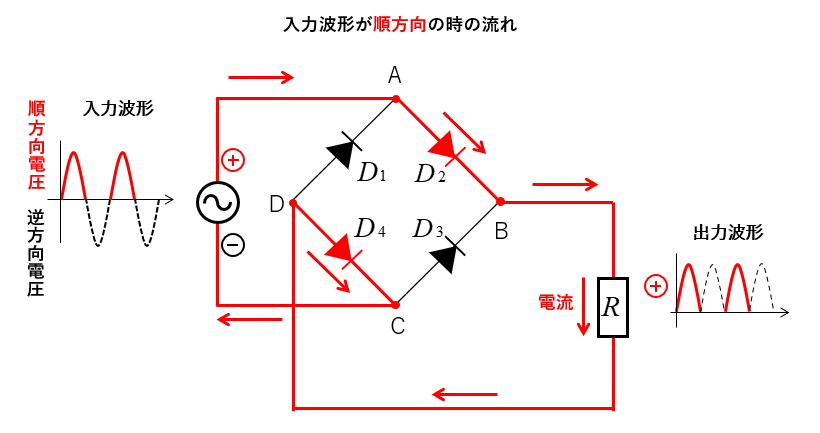

入力波形が「順方向」の時の流れ

電源→「A」→「B」→負荷→「D」→「C」→電源に戻ります。

入力波形が「逆方向」の時の流れ

電源→「C」→「B」→負荷→「D」→「A」→電源に戻ります。

全波整流回路の特徴

全波整流回路では、入力波形のすべてを利用していますので、変換効率がとても良いことになります。

整流回路ではブリッジ整流を使った全波整流回路が、経済的で小型化できるので一般的に使われています。