ここでは、エネルギー帯の仕組みについて説明します。

物質のエネルギー帯の仕組み

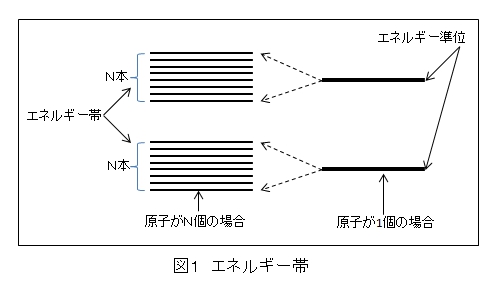

原子1個を考えた場合、電子が取ることができるエネルギーを エネルギー準位 といいます。

このエネルギー準位というのは電子が存在できる場所のことです。

原子が1個でなく、多数(N個とした場合)の原子が集まったときは、もともと1本だったエネルギー準位は概念的に、N本にわかれた帯状になります。

エネルギー帯(エネルギーバンド) と呼ばれるものになります。

バンド図について

■ 伝導帯

伝導帯とはバンドギャップの真上(まうえ)にある、空(から)のバンドのことで、一部分のエネルギー準位しか電子によって満たされていないエネルギー帯のことです。

したがってこのエネルギー帯は自由電子が移動できるバンドです。

■ 禁制帯

価電子帯と伝導帯のあいだにあるギャップを 禁制帯 といいます。

禁制帯は、導体では重なっているか、非常に狭くなっています。

半導体では比較的狭いものです。

また、絶縁物ではこのエネルギーギャップは非常に広くなっています。

このエネルギーギャップの広さによって電気の通りやすさに違いが出るわけです。

■ 価電子帯

価電子帯とは一番外側の電子の軌道のことです。

絶縁体や半導体において、価電子によって満たされたエネルギー帯のことです。

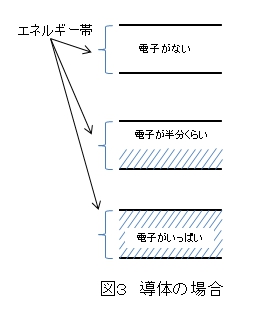

導体の場合のエネルギー帯

図3で電子がいっぱいになっているエネルギー帯では、電子が動けないので電気の流れに関係しません。

また、電子がまったくないエネルギー帯では、電気を運ぶ電子がありませんので電気を流すことに関係できません。

電気の伝導に関係することができるのは、電子が少しある真ん中のエネルギー帯となります。

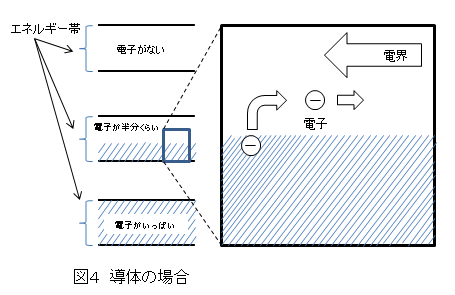

■ 図3の中央部分を拡大する

ここでは、まんなかのエネルギー帯を拡大したものです。

図4でいま、左向きの電界がかかっているとすると、電子は電界に引っ張られて電界と逆方向に移動します。

そのため、電界の方向への電流が流れることになります。

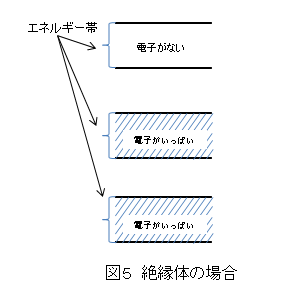

絶縁体の場合のエネルギー帯

図5の絶縁体の場合は電子がいっぱいのエネルギー帯と電子がないエネルギー帯なので、電子が移動できないので電気が流れません。

■ 絶縁体では電子が移動できない

絶縁体の場合は電子がいっぱいの価電子帯と電子が空(から)のエネルギー帯しかないので電子が動けません。